La revue de web de Kat

Historique du canton d’Entremont : toponyme et son origine au Québec

Le canton inhabité d’Entremont, de forme rectangulaire, se situe dans la réserve faunique La Vérendrye, en Abitibi-Témiscamingue, un peu au nord du lac Cocôwan, une des composantes du réservoir Dozoi, et à environ 20 km à l’est de la baie Kawastaguta du Grand lac Victoria. Son territoire, au relief plutôt accidenté, contient bon nombre de petits plans d’eau, dont le lac Tesserie. Il est également irrigué par deux rivières importantes, la Canimiti et la Chochoucouane, qui créent un confluent au centre du territoire. Depuis le 20 décembre 1955, il porte le nom d’un gentilhomme normand, Philippe Moius d’Entremont, dont les origines se trouveraient toutefois en Savoie. Les titres de noblesse de la famille d’Entremont, ayant émigré en Normandie au XVIe siècle, remonteraient, selon certains, au XIe siècle. D’autres affirment cependant que c’est Louis XIV (1638-1715) qui fit de Philippe Mius le sieur d’Entremont. Quoi qu’il en soit, il existe aujourd’hui en France deux communes appelées Entremont, et toutes deux se trouvent dans l’ancienne province de Savoie, définitivement incorporée à la France en 1860 ; les deux tiennent leur nom de leur situation géographique entre de hautes montagnes. L’une d’entre elles, à 791 m d’altitude au cœur des Alpe françaises, s’étend sur le Borne, dans le département de la Haute-Savoie, à quelque 25 km au nord-est d’Annecy, et à environ 40 km au sud-est de Genève, en Suisse. Les touristes y découvriront notamment les ruines d’un monastère du XIIe siècle, érigé en Abbaye en 1154 mais supprimé en 1772, ainsi qu’une église, construite également au XIIe siècle, mais profondément modifiée jusqu’au XIXe siècle.

L’autre commune, Entremont-le-Vieux, sise à 840 mètres d’altitude, se situe sur le Cozon, dans la partie ouest de la Savoie, à une quinzaine de kilomètres au sud de Chambéry, préfecture de département. Là, on peut y voir les ruines d’un château. Le sieur d’Entremont naquit vers 1609, probablement à Cherbourg, en Normandie. En 1650 ou 1651, il fut amené en Acadie par son ami, le nouveau gouverneur Charles de Saint-Étienne de La Tour, comme lieutenant-major et commandant des troupes du roi. Deux ou trois ans plus tard, Entremont reçut, en récompense pour ses services, le fief Pobomcoup (aujourd’hui Pubnico, en Nouvelle-Écosse) à titre de baronnie.

Il assuma plusieurs fonctions dans la colonie, devenant même, vers 1670, procureur du roi, puis il s’occupa du développement des terres qui lui avaient été attribuées. Il mourut en Acadie au début du XVIIIe siècle. Sa descendance demeure nombreuse en Nouvelle-Écosse, et tout particulièrement, à Pubnico.

Au Québec, en plus d’un canton, le toponyme Entremont désigne un lac, situé précisément dans le canton d’Entremont, sur le cours de la rivière Canimiti, et des voies de circulation, à Sainte-Foy, Saint-Marc-des-Carrières et Amos.

Entremont

Proclamé en 1966, le canton d’Entremont est situé au nord du réservoir Dozois, dans la réserve faunique La Vérendrye. Ce canton de présente comme un ensemble hydrographique compliqué où l’on distingue à peine la rivière Chochoucouane et la rivière Canimiti, au sein de très nombreuses étendues d’eau. Son relief, accidenté et brisé, varie entre 350 et 537 mètres d’altitude. En dénommant ainsi cette unité géographique en 1955, on a voulu honorer la mémoire du Normand Philippe Mius ou Muis (né vers 1609 et mort vers 1700). En 1650 ou 1651, il est amené en Acadie par le nouveau gouverneur Charles de Saint-Étienne de La Tour comme lieutenant-major et commandant des troupes du roi. Deux ou trois ans plus tard, il reçoit en récompense le fief Pobomcoup (Pubnico, Nouvelle-Écosse), à titre de baronnie, et y construit son château. Cette baronnie est demeurée un bien familial jusqu’à la dispersion des Acadiens, en 1755. Les descendants qui portent ce nom d’Entremont sont encore nombreux.

Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d’un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire.

(Source : La France et le Québec. Des noms de lieux en partage. Commission de toponymie du Québec, les Publications du Québec, l’Association française pour l’information géographique, 1999).

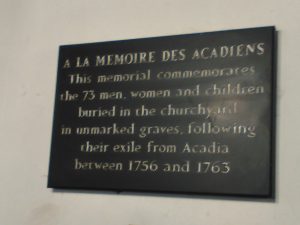

A small plaque in St Gluvias church, Penryn, reads:

A LA MEMOIRE DES ACADIENS This memorial commemorates the 73 men, women and children buried in the churchyard in unmarked graves, following their exile from Acadia between 1756 and 1763

This is the only indication of the presence of a group of Acadians who were housed on the outskirts of the town in the mid C18.

Who were the Acadians?

(The British spelling is Acadians. The French use Acadiens or Acadiennes)

The Acadians were a group of French Catholic settlers of the early C17 who became caught up in the struggle between France and Britain for control of Canada, a conflict that started around 1688 and ended with the fall of Montreal in 1760.

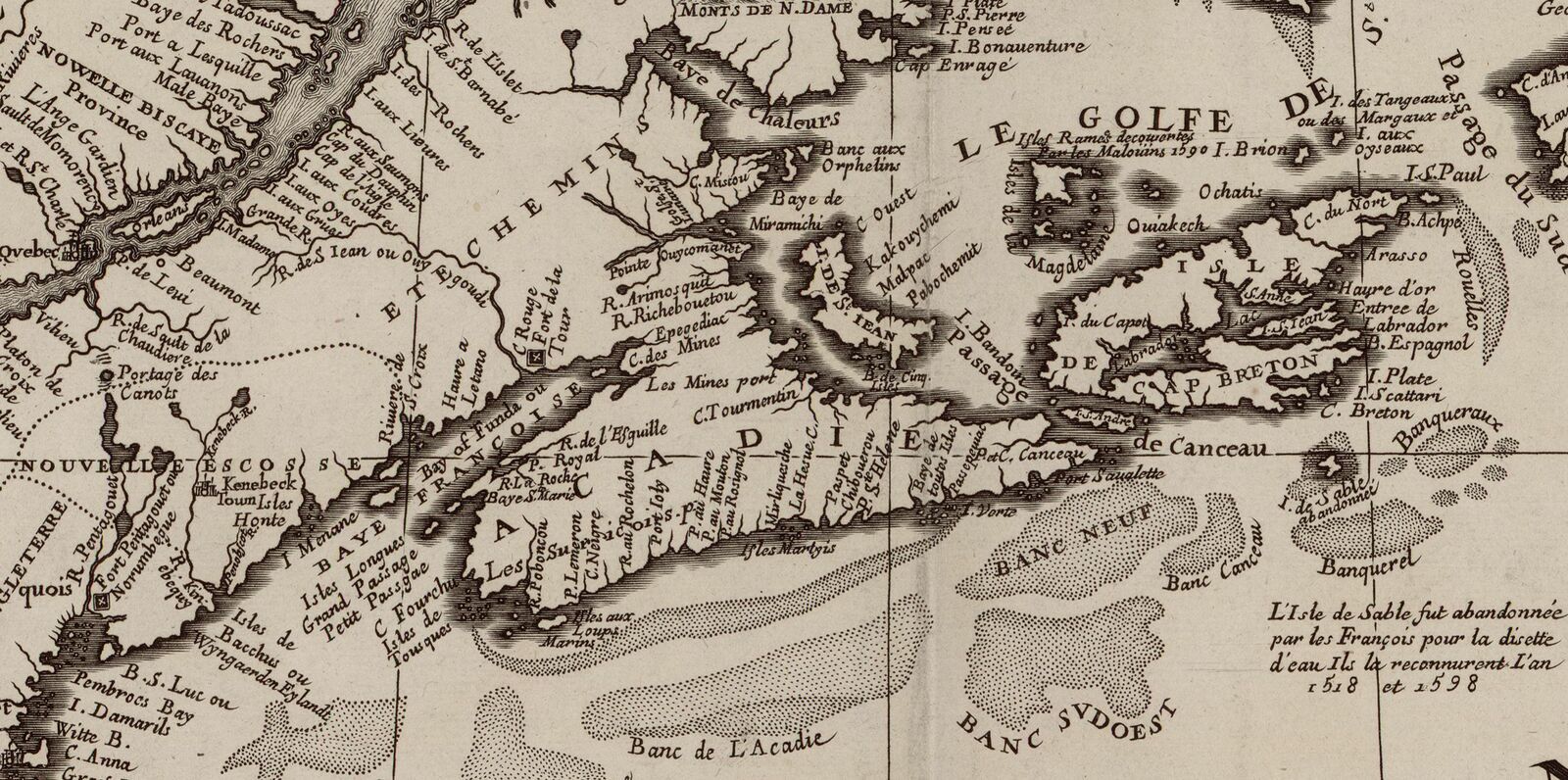

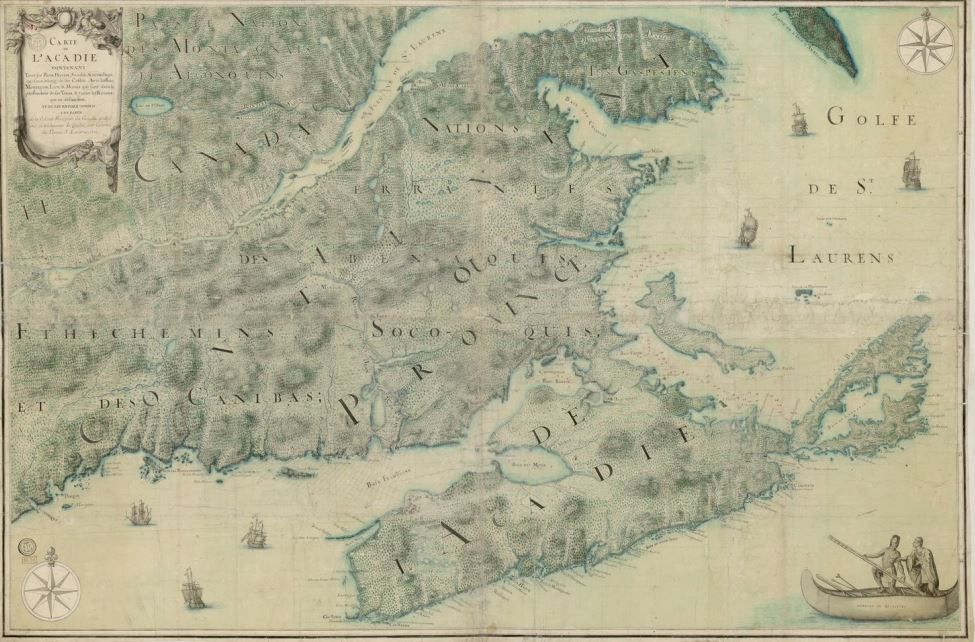

They founded a colony in the Nova Scotia/New Brunswick area, bordering the British province of Maine, which they called Acadia. It appears that they established good relations with the indigenous peoples with some inter-marriage.

The Acadian capital of Port Royal fell in 1710 but much of Acadia remained under French control. After each territorial advance, the British invited the Acadians to swear unconditional oaths of allegiance to the British crown: an offer many refused because of their Catholic faith and ancestry.

The Acadian expulsions

Although many Acadians were neutral, others continued to work for the French and, with members of the Wabanaki Confederacy indigenous communities, raided British-held territory. Finally, the British lost patience and decided to expel the Acadians where they could.

There were two waves of expulsion. Together they are called the Great Upheaval, the Great Expulsion, or the Great Deportation.

The first wave came after the successful 1745 siege of the strategic port of Louisbourg. Under the Treaty of Aix-la-Chapelle (1748) at the end of the War of Austrian Succession, Louisbourg was handed back to the French in exchange for Madras.

Different sources quoting different figures but it seems that between six and seven thousand Acadians were expelled from Nova Scotia to American colonies and Britain in the first wave. Some 1,226 Acadians survived the ocean crossing to Britain in 1755, being separated into four groups: 336 (243) were sent to Liverpool; 340 to Southampton (Portsmouth); 300 to Bristol; 250 (220/204) to Falmouth. (The sources vary quite markedly on the numbers)

Falmouth, June 17: arriv’d, the Fanny, (Captained by) Bovey, from Virginia, with 204 Neutral French on board, being sent by the Governor of Virginia, he apprehending they would go and join their Countrymen and the Indians in their Interest.

Boston Evening Post, September 20, 1756

Many Acadians who were sent to Britain were housed in crowded warehouses and subject to plagues due to the close conditions, while others were allowed to join communities and live normal lives. They received a small payment each day and were treated as if they were prisoners of war.

The Falmouth/Penryn contingent was housed in a large barn at Upper Kergilliac Farm on the edge of Penryn. This had been used to hold prisoners of war a few years earlier during the War of the Austrian Succession (1740-1748). These Acadians are the ones commemorated on the plaque in St Gluvias church.

The north and west view of the L-shaped barn at Upper Kergilliac Farm on the outskirts of Penryn and Falmouth. Could these be the barn in which the Acadians were held? They seem very modest.

The second wave of expulsions

The second wave of expulsions came after the 1758 siege of Louisbourg which was more decisive and was followed by the advance on Quebec and Montreal. In this wave the Acadians were deported to France and Britain.

The sinking of the Duke William

Almost 1,000 Acadians died on their way to France when the transport ships Duke William, Violet, and Ruby sank in 1758. So significant was the sinking of the Duke William that the date of its sinking, 13 December, became the Acadian Remembrance Day.

On board was Noël Doiron (1684–1758), a regional leader. He was widely celebrated and places have been named after him in Nova Scotia.

The rather self-serving account of Captain Nicholls, the Commander of the Duke William survives in an account which was published in the Naval Chronicle of 1807. He deserted the sinking ship and managed to make his way to Penzance.

The fate of the deported Acadians

In 1763, the Treaty of Paris brought an end to the Anglo-French struggles of the Seven Years’ War. Canada was to be under British control. The Acadians were at last free to move around.

After 1764, they were allowed to return in small isolated groups to British territories in Canada provided that they took an unqualified oath of allegiance. A significant number migrated to Spanish Louisiana, where their name was Anglicised to ‘Cajuns’. Others returned to France, particularly Belle-Île-en-Mer off the western coast of Brittany.

By January 1763, after seven years in exile, only about 866 of the 1,266 Acadians originally deported to Britain had survived. Some 159 people, the remnants of the Falmouth/Penryn contingent, sailed for France on La Fauvette sent by King Louis XV to Falmouth.

Très prolifiques et résilients face à l'adversité, les pionniers acadiens ont aujourd'hui une très vaste descendance : nous serions environ 3 millions, parmi lesquels de nombreuses personnes connues...

J'ai déjà évoqué Matt LEBLANC. Je me contenterai de quelques autres exemples.

En 1785, l'un des Acadiens passés par la Virginie, l'Angleterre, Morlaix et Belle-Isle, Joachim TRAHAN, tout juste veuf de Marie DUON, embarque à Nantes avec ses quatre enfants sur le Saint Rémi qui part pour la Louisiane. Il s'installe à Saint Martinville, et son fils Auguste, âgé de 7 ans quand il quitte la France, va s'y marier en 1793, et mourra à 33 ans, sans savoir qu'une de ses futures petites-filles, Marie Virginie TRAHAN, connaîtra une vie incroyable, épousant tout d'abord Claude Vincent de TERNANT, héritier d'une plantation près du Mississipi. A la mort de son mari, elle se remarie avec le colonel Charles PARLANGE, qui donnera son nom à ladite plantation, puis, devenue de nouveau veuve, elle défendra grâce à son charme et sa diplomatie sa terre et sa demeure pendant la guerre de Sécession.Cette plantation existe toujours et est tenue aujourd'hui par les descendants de Marie-Virginie, qui deviendra dans les années 70 l'une des héroïnes de la série de romans de Maurice Denuzière intitulée Louisiane - Fausse-Rivière - Bagatelle, sous le nom de Virginie TREGAN.

Une petite-fille de Marie Virginie, Virginie Amélie AVEGNO GAUTREAU, née en 1859 à La Nouvelle Orléans, deviendra une personnalité bien connue du Tout-Paris de la fin 19°-début 20°. Son portrait, exécuté par John Singer Sargent et intitulé Portrait de Madame X, est aujourd'hui exposé au Metropolitan Museum of Art in New York City. Elle est également un personnage des romans de Denuzière.

Virginie TRAHAN et Virginie AVEGNO, devenues héroïnes de romans, inattendues descendantes du maréchal de tranchant de Bourgueil, du passementier transfuge, et de l'un des malheureux déportés errants de Virginie en Angleterre, partis plein d'espoir de Belle-Isle-en-Mer pour se créer une nouvelle vie en Louisiane...

Dans un tout autre genre, le lexicographe Paul ROBERT, l'auteur du fameux dictionnaire, oui oui!, avait des origines acadiennes par sa branche maternelle, et nous partageons nos ancêtres BOUDROT, BOURG, LANDRY, BOURGEOIS...

Mais on retrouve également Jean CHRETIEN, premier ministre du Canada de 1993 à 2003, Pierre Elliott TRUDEAU, également ancien premier ministre du Canada, et logiquement le fils de celui-ci, Justin TRUDEAU, premier ministre actuel (depuis 2005).

Justin TRUDEAU était d'ailleurs présent au Tintamarre de 2019 à Dieppe, au Nouveau Brunswick. Le Tintamarre est une manifestation de la fierté acadienne qui a lieu le 15 août (date de la fête "nationale" acadienne) : il s'agit d'un défilé aux couleurs de l'Acadie dans lequel on fait le plus de bruit possible pour rappeler au monde la présence et la vitalité des Acadiens.

Et enfin, peut-être la "cousine" la plus inattendue : Beyoncé !

En effet, Gisèle BEYONCE est l'arrière-petite-fille d'Odilia BROUSSARD (patronyme bien acadien), elle-même arrière-petite-fille de Marie-Françoise TRAHAN, née à ... Belle Isle en Mer, paroisse de Bangor, le 17 janvier 1774!!!

Et Marie Françoise était l'une des filles de Pierre TRAHAN et Marguerite DUON, Marguerite elle-même nièce de "mon" Cyprien... Quant à Pierre, je n'ai pas creusé le détail, mais c'est forcément un descendant de "'mon" Guillaume...

Pierre et Marguerite, mariés le 9 mai 1758 à Liverpool puis installés à Belle Isle, embarquèrent en 1785 avec leurs enfants - dont la petite Marie Françoise âgée de 11 ans et demi - en direction de la Louisiane sur Le Saint Rémi, et arrivèrent à la Nouvelle Orléans le 10 septembre. (Sur le bateau se trouvait également Joachim TRAHAN, cité plus haut, l'arrière grand-père de la future propriétaire de la Plantation Parlange).

En tout cas, connu ou inconnu, pour l'instant je n'ai trouvé aucun descendant d'Acadien avec lequel je ne cousine pas (lointainement) d'une façon ou d'une autre.

Voici venu le moment d'aborder la Déportation, ce grand traumatisme historique qu'un sens aigu de la litote amena les Acadiens à appeler pudiquement "le Grand Dérangement"...

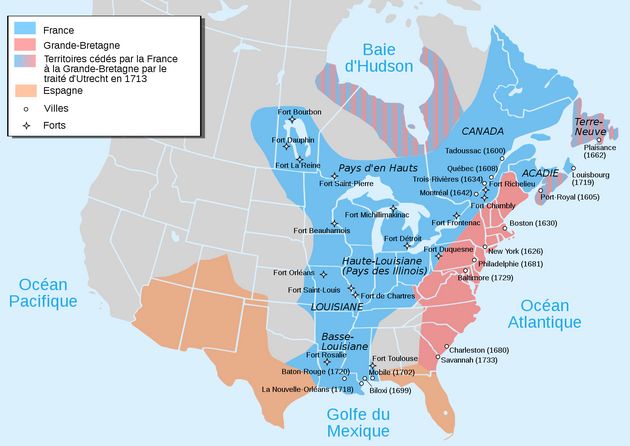

En 1713, par le traité d'Utrecht, les Français avaient perdu Terre-Neuve, la baie d'Hudson et la presqu'île de l'Acadie (qui devenait la Nouvelle-Ecosse -Nova Scotia-), dont les frontières étaient toutefois restées floues. Ils avaient conservé l'Ile Royale (aujourd'hui Cap-Breton) et les rives du Saint-Laurent.

Après le Traité d'Aix la Chapelle, en 1748, les britanniques, soucieux de garantir leur main-mise sur la Nouvelle-Écosse, y envoyèrent 2 500 colons et fondèrent le port de Halifax, sur la côte sud. Par ailleurs, depuis le traité d'Utrecht, ils avaient exigé des Acadiens un serment d'allégeance à la couronne d'Angleterre. La plupart l'avaient signé, mais en exigeant de pouvoir rester catholiques et de ne pas avoir à combattre les Français. Ils revendiquaient le statut de "Français Neutres".

Les Anglais n'ayant aucune confiance dans les Acadiens malgré le serment envisageaient régulièrement de s'en débarrasser. Sans compter que s'emparer de leurs bonnes terres serait un bonus appréciable. Mettant fin à des décennies de tergiversations, en 1755, Charles Lawrence, lieutenant-gouverneur de Nouvelle Écosse, prit l'initiative de les déporter. Londres n'avait pas donné l'ordre d' expulsion, mais Lawrence ne fut pas désavoué.

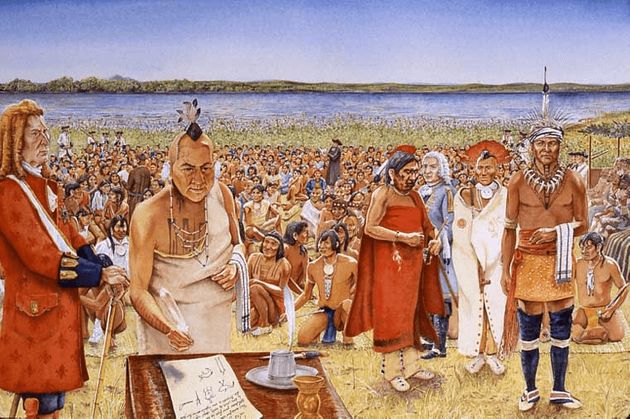

Après plusieurs semaines de préparatifs secrets, et l'arrestation de divers Acadiens à certains endroits, le lieutenant-colonel John Winslow, accompagné de 313 soldats britanniques, arriva par bateau le 20 août dans le bassin des Mines. Il se rendit à l'église Saint-Charles et s'y installa, après avoir fait enlever les objets de culte par quelques habitants. Le 21, les soldats construisirent une palissade autour de leur camp, puis une autre le 30 autour du cimetière.

Entre le 31 août et le 2 septembre, Winslow et ses hommes visitèrent les différents hameaux et villages des Mines. Ils observèrent que la moisson était en train de se terminer. Les Acadiens, habitués à la présence anglaise, poursuivaient leurs travaux. Winslow rédigea une proclamation qui leur fut signifiée le 4 septembre :

« Aux habitants du district de la Grand-Prée, rivière des Mines, rivière aux Canards, etc., [...] j’ordonne [...] à tous les habitants, y compris les vieillards, les jeunes gens ainsi que ceux âgés de dix ans, [...] de se réunir à l’église de la Grand-Prée, le vendredi, 5 courant à trois heures de l’après-midi, afin de leur faire part des instructions que nous sommes chargés de leur communiquer. [...] aucune excuse, de quelque nature qu’elle soit, ne sera acceptée et que le défaut d’obéissance aux ordres ci-dessus entraînera la confiscation des biens et effets."

Le capitaine Murray adressa une sommation équivalente aux habitants de Piziquid et alentours.

Le lendemain, vendredi 5 septembre, les hommes et garçons âgés de plus de dix ans de tous les villages des Mines - Grand-Pré, Habitants, Canard, Gaspereau...-, soit 418 personnes, se rendirent donc à l'église. Les soldats britanniques fermérent aussitôt les portes, et Winslow fit lire par un interprète la déclaration suivante :

Journal de Winslow p 178

« Messieurs,

J'ai reçu de Son Excellence le gouverneur Lawrence les instructions du Roi1 que je tiens en main. [...] Le devoir qui m'incombe, quoique nécessaire, est très désagréable à ma nature et à mon caractère, de même qu'il doit vous être pénible[...]

Je vous communique donc, sans hésitation, les ordres et instructions de Sa Majesté, à savoir que toutes vos terres et habitations, bétail de toute sorte et cheptel de toute nature, sont confisqués par la Couronne, ainsi que tous vos autres biens, sauf votre argent et vos meubles, et vous devez être vous-mêmes enlevés de cette Province qui lui appartient. C'est l'ordre péremptoire de Sa Majesté que tous les habitants français de ces régions soient déportés. [...] je veillerai aussi à ce que les familles s'embarquent au complet dans le même vaisseau [..] et j'espère qu'en quelque partie du monde que vous puissiez vous trouver, vous serez de fidèles sujets, un peuple paisible et heureux2. Je dois aussi vous informer que c'est le bon plaisir de Sa Majesté que vous restiez en sécurité sous la surveillance et la direction des troupes que j'ai l'honneur de commander et ainsi je vous déclare prisonniers du roi. »

Le 15 septembre, Winslow établit la liste des Acadiens emprisonnés dans l’église de Saint-Charles, liste dont+ l'original se trouve aujourd'hui à Boston, et dont on peut voir un fac-similé au Musée de Grand’Pré. On y trouve les noms des habitants français de Grand’Pré, Rivière des Mines, Habitant, Rivière-aux-Canards, le nombre de leurs enfants, et le détail de leur bétail.

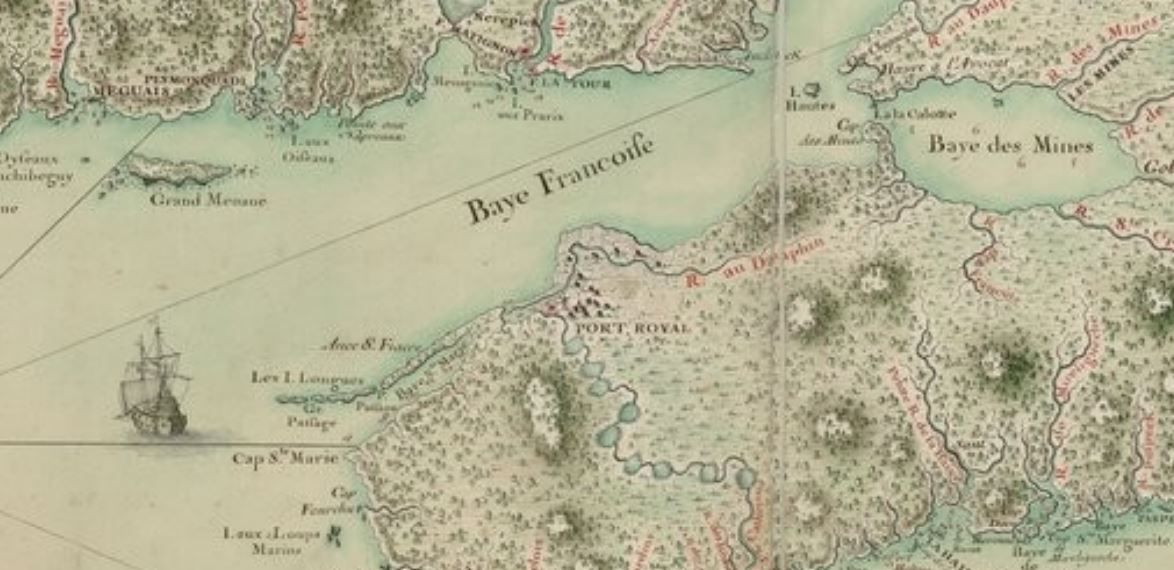

Expulser des milliers de personnes demandait une lourde logistique. Il fallut attendre plusieurs semaines l'arrivée progressive de tous les bateaux nécessaires pour transporter les habitants des paroisses Saint Charles de Grand-Pré, Saint-Joseph de la Rivière aux Canards, Sainte-Famille et Assomption de Piziquid. Les femmes et les enfants furent chargés de fournir la nourriture aux prisonniers. Pour empêcher que les habitants qui avaient pu s'enfuir ne puissent revenir s'installer après le départ de la flotte, Winslow fit brûler les hameaux et les champs3. A Beaubassin au fond de la baie Française et à Port Royal sur la rivière Dauphin, la situation des acadiens était la même... (Deux ans plus tard, un officier britannique décrivit les villages acadiens de Port Royal en ruines et les poiriers et pommiers abandonnés croulant sous le poids des fruits...)

Le 10 septembre, Winslow note dans son journal :

« J'ai remarqué ce matin une agitation inaccoutumée qui me cause de l'inquiétude. J'ai réuni mes officiers, il fut décidé à l'unanimité de séparer les prisonniers... Nous avons convenu de faire monter 50 prisonniers sur chacun des cinq vaisseaux arrivés de Boston et de commencer par les jeunes gens. [...] Selon mes ordres, tous les habitants français furent rassemblés, les jeunes gens à gauche. J'ordonnai au capitaine Adams, aidé d'un lieutenant et de 80 officiers et soldats, de faire sortir des rangs 141 jeunes hommes et de les escorter jusqu'aux transports. J'ordonnai aux prisonniers de marcher. Tous répondirent qu'ils ne partiraient pas sans leurs pères. [...] J'ordonnai alors à toute la troupe de mettre la baïonnette au canon et de s'avancer sur les Français. [...] Ils s'avançaient en priant, en chantant, en se lamentant et sur tout le parcours d'un mile et demi, les femmes et les enfants venus au-devant d'eux, priaient à genoux et pleuraient à chaudes larmes. J'ordonnai ensuite à ceux qui restaient de choisir parmi eux 109 hommes mariés qui devaient être embarqués après les jeunes gens [...] Ainsi se termina cette pénible tâche qui donna lieu à des scènes navrantes...»

Les familles de Grand-Pré commencèrent à embarquer à leur tour le 8 octobre. Elles le firent, note Winslow, "à contrecœur, les femmes en grande détresse emportant leurs enfants dans leurs bras. D'autres portant leurs parents décrépits dans leurs charrettes et tous leurs biens. Se déplaçant dans une grande confusion [...] scène de malheur et de détresse5."

C'est dans ce contexte que mourut le vieux Jacques LEBLANC (mon sosa 1232), alors âgé de 75 ans, petit-fils de Daniel le pionnier et de Françoise GAUDET par leur fils René, certainement terrassé de chagrin alors que ses frères et sœurs, ses 13 enfants, ses nombreux petits-enfants et petits-neveux, étaient sommés de monter à bord de bateaux différents, avant d'être éparpillés sur des milliers de kilomètres. Car malgré la promesse de Winslow, dans la confusion des embarquements, bien des familles se retrouvèrent séparées, et les milliers d'Acadiens expulsés de leurs terres de Grand-Pré, Piziquid, Beaubassin ou Port Royal, furent envoyés vers différentes colonies de la Nouvelle Angleterre : Massachussetts, Pennsylvanie, Virginie, Caroline du Nord, Connecticut, Maryland... L'objectif de Lawrence était non seulement d'expulser les Acadiens de Nouvelle Écosse, mais également de les disperser, pour les empêcher de se regrouper et de reconstruire leurs communautés.

Le cas des enfants de Jean Baptiste DUON (sosa 624) et Agnès HEBERT (S 625) de Port Royal illustre bien cet éparpillement :

Agnès, veuve depuis 1746, avait 59 ans lors du Grand Dérangement, 11 enfants âgés de 16 à 40 ans, et un certain nombre de petits-enfants. Elle se retrouva brutalement et définitivement séparée de toute sa famille, excepté son fils Louis Basile, 27 ans, et sa plus jeune fille, Rosalie, 16 ans, transportés comme elle à New York.

Lorsque les rafles avaient commencé à Port-Royal, ses fils Honoré, 38 ans, Charles, 21 ans, et Claude,18 ans, étaient parvenus à s'enfuir dans les bois (où ils survécurent dans des conditions terribles de famine et de maladie avec des centaines d'autres acadiens en fuite pendant quelques années, avant d'être repris et emprisonnés par les Anglais).

Agnès vit ses autres enfants embarqués sur des bateaux qui allaient partir :

- pour la Virginie, avec l'aîné, Jean Baptiste, 40 ans, Pierre, 35 ans, Euphroisine, 30 ans, et Cyprien (sosa 312), 25 ans

-

pour Boston : avec Jeanne, 36 ans, et Abel, 32 ans

Pourtant, ceci n'était que le début d'une dispersion qui allait mener les enfants et petits-enfants d'Agnès bien plus loin encore (Québec, Louisiane, Angleterre, Martinique, France, etc...), et elle ne les revit jamais...

Les départs vers l'exil s'échelonnèrent de fin octobre au 20 décembre, et le voyage fut effroyable. Il faut dire que les bateaux affrétés n'étaient pas du tout adaptés à des passagers humains; la plupart servaient normalement au transport de bétail ou de marchandises, et malgré quelques modifications en prévision de la déportation, ils ne permettaient pas aux prisonniers de se tenir debout. De plus, l'air était irrespirable et vicié dans les cales surchargées de passagers (les capitaines britanniques étant rémunérés à la quantité d'acadiens embarqués n'avaient donc pas hésité à enfreindre les règlementations de l'époque), et la nourriture insuffisante. La maladie, le manque d'hygiène, la malnutrition et le désespoir firent des ravages. D'autant que si l'embarquement avait commencé le 10 septembre, les bateaux tardèrent des semaines avant de prendre la mer, et certains prisonniers y passèrent donc plusieurs mois 4.

Pour aggraver encore la détresse des déportés, la flotte partie fin octobre essuya une grosse tempête peu après le départ, obligeant certains bâtiments à faire relâche à Boston, le temps de réparer les avaries. Les autorités locales qui montèrent inspecter les bâtiments constatèrent la surpopulation, la présence de malades et le manque de provisions, ce qui n'empêcha pas les bateaux de reprendre leur route vers le sud...

Ce furent donc des prisonniers épuisés, affaiblis, souvent malades, qui arrivèrent à leurs destinations au fil des mois. Un certain nombre étaient morts pendant le voyage. D'autres moururent peu après l'arrivée, comme à Philadelphie où, sur les 454 acadiens débarqués en novembre, 237 furent rapidement emportés par la variole.

Les Anglais n'avaient pas pris la peine d'avertir leurs colonies de Nouvelle Angleterre de l'envoi de ces prisonniers. Les capitaines des navires étaient simplement chargés de remettre une lettre explicative aux autorités locales en débarquant... L'arrivée soudaine de ces exilés faméliques, malades, en haillons, étrangers et d'une autre religion (catholiques et considérés comme plus français que neutres), fut donc vue d'un très mauvais œil. Dans plusieurs colonies, on tergiversa des jours voire des semaines avant de les autoriser à débarquer, les laissant souffrir encore de la faim et du froid (novembre/décembre en Amérique du Nord...), toujours entassés sur les bateaux...

- Entre la fin novembre et le 4 décembre, 4 bâtiments chargés de 900 Acadiens arrivèrent au Maryland. Une fois répartis dans différents villages de l'intérieur, il leur fut interdit de quitter la colonie.

Parmi ces malheureux passagers se trouvaient :

-

Marie Josèphe LEBLANC, 50 ans, fille du vieux Jacques mort de chagrin en octobre à Grand Pré, avec mari et enfants, et avec son frère Jacques6, 47 ans, leur soeur Madeleine, 43 ans, leur soeur Elisabeth, 28 ans

-

Anne LE PRINCE (sosa 1239 et 1255), veuve RIVET, 70 ans, avec son fils Michel RIVET et sa seconde femme , son fils Etienne avec sa famille, le mari de sa fille Anne décédée en Acadie en 1750, et les enfants de celle-ci, et sa petite-fille Françoise, 22 ans, fille de Marie Rose (sosa 619 et 627). Par contre, Marie-Rose fut envoyée en Virginie avec ses autres enfants, Jean,8 ans, Marie Joseph,6 ans, Anne (sosa), 16 ans, Marguerite (sosa) 20 ans

- En Pennsylvanie, les Acadiens qui survécurent à la variole furent rassemblés dans un quartier misérable de Philadelphie. Comme dans d'autres colonies, les enfants et jeunes adolescents furent séparés de leurs parents afin de les assimiler à la culture anglaise. Les adultes furent généralement employés comme domestiques.

C'est là que fut transportée Catherine LEBLANC, 30 ans, autre fille du vieux Jacques.

- Le Massachussetts était une colonie puritaine à l'intolérance religieuse extrême : Boston refusait toute présence de Quakers, de juifs, de catholiques ( tout prêtre catholique pénétrant dans la colonie serait condamné à mort)... Les pauvres, les indigents, les esclaves, y étaient réprimés violemment.

L'arrivée des "papistes" fut donc très mal acceptée. Là aussi, les enfants, employés comme domestiques dans des familles britanniques ou mis en apprentissage, furent volontairement séparés de leurs parents. La pratique de la religion catholique était interdite, et les Acadiens étaient assignés à résidence. Les débuts de la Guerre de Sept Ans au printemps 1756 aggravèrent encore leur situation, car les bostoniens craignaient qu'ils ne pactisent avec l'ennemi français et ne s'enfuient pour les rejoindre...

A Boston furent envoyés :

-

Jean TRAHAN, (sosa 630) , âgé de 58 ans, petit fils de Guillaume (lien) et de Madeleine BRUN, installé en Acadie à la Rivière aux Canards; je ne sais pas si sa femme Marie HEBERT l'accompagnait ou si elle était déjà décédée, ou si elle a été envoyée ailleurs. En tout cas il fut séparé de sa fille Marie Isabelle (dite aussi Elisabeth), 29 ans (ma sosa 315), envoyée en Virginie avec son (premier) mari et son fils de 6 ans

- Marguerite DAIGRE, 31 ans, Marie-Josèphe 26 ans, filles d'Olivier (sosa 628) et Françoise GRANGER (sosa 629), qui eux seront déportés en Virginie avec leurs autres enfants Honoré (sosa 314), 29 ans, Françoise 24 ans, Olivier 23 ans, Simon Pierre, 19 ans, Jean Charles 14 ans, Paul 13 ans.

A New-York, Agnès HEBERT (sosa 625), qui avait déjà perdu presque toute sa famille au départ de la Nouvelle Écosse, fut séparée de sa fille Rosalie DUON, qui n'avait que 16 ans et dut rejoindre une famille locale.

Et enfin, en Virginie, où furent envoyés la plupart de mes Sosas, le gouverneur refusa absolument de les accueillir. Après leur avoir fait attendre une décision pendant des mois, les autorités de Virginie décidèrent finalement de rendre la pareille aux autorités anglaises, et d'expédier les pauvres expulsés survivants en Angleterre, sans prévenir la Couronne. C'est ainsi que le 10 mai 1756, quatre vaisseaux transportant 1044 Acadiens cinglèrent vers l'Europe, et après une pénible traversée, accostèrent à Falmouth, Liverpool, Bristol, et Portsmouth (puis Southampton).

10 de mes Sosas subirent ce pénible destin (sans compter leurs nombreux proches et tous les autres) :

Françoise GRANGER, 55 ans, Olivier DAIGRE, 52 ans, Rose RIVET, 48 ans, "Marie" Josèphe TRAHAN, 44 ans, Honoré DAIGRE 29 ans, Elisabeth TRAHAN, 29 ans, Cyprien DUON, 25 ans, Charles LEBLANC 21 ans, Marguerite LANDRY 20 ans, Anne LANDRY 16 ans

En tout, outre mes ancêtres directs et leurs enfants, près de 7 000 Acadiens furent déportés de Nouvelle Ecosse pendant le dernier trimestre de 1755. Beaucoup moururent dès les premières semaines, et la plupart des survivants connurent misère et dénuement pendant de nombreuses années*** , et encore bien des vicissitudes. Ils furent de fait les premières victimes de la Guerre de Sept Ans, qui allait commencer officiellement le 29 août 1756 et bouleverser définitivement Europe et Amérique. Le Traité de Paris en 1763, en les libérant du joug britannique, accentua leur éparpillement, et la diaspora acadienne a depuis semé des descendants un peu partout sur la planète...

======

Notes :

1) En fait, c'était un mensonge, les instructions venaient de Lawrence

2) Ben voyons...

3) "depriveing those who shall escape of all meam of shelter or support by burning their houses and destroying everything that may afford them the means of subsistance in the countrey." (Instructions du 11 août 1755. Journal de Winslow. N. S. H. S. vol. III, p. 80.) ("privant ceux qui s'enfuiront de tous moyens d'abri ou d'aide en brûlant leurs maisons et en détruisant tout ce qui pourrait leur fournir des moyens de subsistance dans la région")

4) Grand Pré, 20 décembre 1755: le capitaine Phins Osgood écrit au Colonnel Winslow: "This serves to inform you that the French which you left under my care are all removed. The last of them sailed this afternoon, in two schooners, viz., the Race Horse, John Banks, master, with 112 persons. Ranger, Nathan Monrow, master, with 112 persons. Banks for Boston. Monrow for Virginia." (NSHS#3, p. 192.) ("Ceci pour vous informer que les Français que vous avez laissés à mes soins sont tous partis. Les derniers d'entre eux ont pris la mer cet après midi, dans deux schooners, le Race Horse, capitaine John Banks, avec 112 personnes; le Ranger, capitaine Nathan Monrow, avec 112 personnes. Banks parti pour Boston, Monrow pour la Virginie.")

5) "very sullenly and unwillingly, the women in great distress carrying off their children in their arms. Others carrying their decrepit parents in their carts and all their goods. Moving in great confusion and [it] appears as a scene of woe and distress."

6) En 1767, Honoré LEBLANC déclare Catherine envoyée au Maryland, et Jacques envoyé en Pennsylvanie; à voir où sont l'un et l'autre quelques années plus tard, c'est visiblement l'inverse : en 1763, Jacques est à Oxford, Pennsylvanie, et en 1762, Catherine est à Philadelphie. Il y a quelques erreurs dans la déclaration de leur frère Honoré à Belle-Isle. Il faut dire que les faits dataient de 15 ans, et les nouvelles circulaient difficilement. Il est même remarquable que les Acadiens de Belle Isle aient eu tant d'informations sur le devenir de leurs familles dispersées

- Certains de ceux qui étaient en France dépendaient encore des Secours de l’État en 1794

========

Sources principales :

- Journal de Winslow : Nova Scotia Archives LIEN :

-The Collections of The Nova Scotia Historical Society (NSHS) et en particulier Les bateaux de la Déportation

- L’accueil des exilés acadiens suite au Grand-Dérangement dans la colonie du Massachusetts de 1755 à 1775 Adeline Vasquez-Parra in International Journal of Canadian Studies Revue internationale d’études canadiennes :

Tous mes Acadiens de première génération sont déjà installés en Acadie lors du recensement de 1671. Tous, sauf un !

En effet, on ne trouve la première trace de Jean (Baptiste)* DUON en Acadie que le 27 février 1713 - soit tout juste un mois et demi avant la signature du traité d'Utrecht marquant la perte définitive de l'Acadie par la France -, lorqu'il épouse Jeanne HEBERT à Port-Royal; il a 29 ans, elle 17.

Si lui est récemment arrivé sur ces terres américaines, sa jeune femme représente la 4° génération acadienne par sa grand-mère Marie GAUDET fille du pionnier Jean GAUDET, et la 3° par son grand-père Etienne HEBERT arrivé à Port Royal avant 1650.

Au recensement de 1714, Jean Baptiste apparaît sous le sobriquet de "Lyonnais" ("Lionnois"). Et c'est bien là une énigme : comment et pourquoi ce DUON s'est-il décidé un jour à émigrer en Acadie, 50 à 60 ans après la plupart des autres pionniers ? D'autant plus que, alors que la plupart des premiers acadiens étaient originaires surtout de l'Ouest de la France (Saintonge, Poitou...) et travaillaient comme laboureurs, tonneliers, maréchal-ferrand, chirurgien..., métiers indispensables à l'installation d'une colonie, lui appartenait à une famille de soyeux de St Étienne en Forez et de Lyon.

Son arrière grand père Jean DUON l'aîné (mon sosa 4992) était "marchand tissotier*" à la Metare près de Saint Etienne.

Son grand-père, Mathieu DUON (S 2496), "marchand de Saint Etienne", avait épousé Catherine PEYRIEU (S 2497), fille de Gabriel, également marchand tissotier, le 26 mai 1635 .

Son père, Jean Louis DUON (S 1248), était maître passementier*, tout comme ses oncles Jean Baptiste et Jean le Cadet. Jean Louis avait quitté St Etienne pour Lyon à l'âge de 37 ans, deux ans avant de se remarier, le 22 juin 1683, avec Jeanne CLEMENSON (S 1249). Jean Baptiste sera le premier né du couple, le 31 octobre 1684, baptisé le lendemain paroisse St Vincent. Son parrain sera son oncle Jean DUON, " marchand de soies de St Nizier, petite rue Mercière", mari de Françoise BROCHAY, fille de "feu Jean BROCHAY marchand maître teinturier de soie à Lyon".

Toute la famille de Jean (Baptiste) DUON vivait donc de la soie, et l'on se mariait entre fils et filles de maîtres passementiers, veloutiers, teinturiers en soie, guimpiers, dans une parfaite endogamie sociale... Son frère Mathieu (né en 1699) ne faillira pas à la tradition : il sera "maître fabricant d'étoffes de soie", puis "maître veloutier" ; sa soeur Simone épousera en 1729 Alexis MAYOUD, "maître boutonnier".

Alors, pourquoi donc Jean Baptiste décide-t-il un jour d'abandonner un avenir tout tracé dans la soierie lyonnaise pour traverser l'océan et aller se construire une vie totalement différente, entre mer et forêt, dans une ébauche de pays??? Ses parents sont toujours vivants lors de son départ (son père décèdera le 26 octobre 1720, sa mère plus tard). Son frère Mathieu a une douzaine d'années, sa soeur Simone deux ou trois ans... Alors qu'il est le seul jeune adulte de la fratrie, pourquoi n'a-t-il pas pris la succession de son père septuagénaire?

D'autant plus qu'il a très certainement appris le métier de son père. Il est très probablement le "Jean DUON" inscrit comme apprenti passementier en juillet 1698 : il a alors 13 ans et demi, âge classique pour entrer en apprentissage, et c'est le seul Jean de cette tranche d'âge que j'aie relevé à l'époque à Lyon. La formation durait 5 ans, ce qui lui permettait, en tant que fils de maître de devenir maître à son tour dès 18 ans et demi, son statut familial le dispensant du passage par le statut de compagnon.

"Jean DUON est inscript aprentis avec Anthoine CAPLACER(?)Maître de notre art après avoir veu son acte d'aprentissage DUON 5(??)juillet 1698. Receu de LAFAY et MONTAGNON notaire royaux de cette ville par nous le 24° août 1698"

Or curieusement, c'est précisément à cette période-là qu'il va quitter Lyon et la France. Il est tout à fait impensable qu'il soit parti chercher un nouveau débouché pour les passementeries familiales : les Acadiens étaient trop peu nombreux et ne pouvaient pas constituer un marché pour ce type de produits... S'installer à Port-Royal était pour Jean Baptiste une rupture radicale et définitive avec ses origines sociales et son mode de vie. Alors, quid? Etait-ce une question de caractère ou de circonstances? Avait-il, chevillé au corps, un véritable esprit d'aventure, l'envie de découvrir des horizons lointains...? Fuyait-il un conflit familial, un chagrin d'amour?... Avait-il des ennuis avec la justice?... Rêvait-il de grands espaces, ou était-il un fils rebelle en rupture de ban ??? Cette question restera malheureusement sans réponse, une véritable Enigme...

Toujours est-il qu'il a rapidement trouvé sa place dans la colonie de Port-Royal, comme le montre son mariage avec une toute jeune fille issue d'une déjà "vieille" famille locale. De plus, venant d'une famille plutôt aisée et éduquée, une quinzaine d'années après son arrivée, en 1727, il est nommé notaire de Port Royal par le gouverneur Armstrong....

Père de 13 enfants dont 11 deviendront adultes, après plus de 30 ans passés en Acadie, il sera inhumé à Port Royal à l'âge de 61 ans, le 6 mai 1746. Cela lui épargnera le chagrin de voir sa famille totalement éparpillée sur la planète moins de 10 ans plus tard lors de la tragédie qui allait frapper le peuple acadien.

Notes :

- Lors de son baptême et de son mariage, il est appelé Jean, mais Jean Baptiste à son décès, puis, 30 ans plus tard c'est par ce double prénom que le désigne son fils Cyprien. C'était visiblement son prénom d'usage.

Glossaire :

passementier : s. m. (Art. méchaniq.) ouvrier & marchand qui fait & vend des passemens ou dentelles. Les autres ouvrages que peut fabriquer le passementier sont des guipures, des campanes, des crespines, des houpes, des gances, des lacets, des tresses, des aiguillettes, des cordons de chapeaux, des boutons, des cordonnets, des rênes, des guides & autres ouvrages & marchandises semblables. (Diderot et d'Alembert)

tissotier : ancien nom du passementier

veloutier : celui qui fabrique du velours

guimpier : fabricant de fil d'or pour les rubans, galons...

Parmi les toutes premières familles installées à Port Royal figure celle de Guillaume TRAHAN (mon sosa 2468, 2520, 9862). Alors que les origines françaises de bon nombre de pionniers restent floues et sujettes à controverses, on suit clairement la trace de Guillaume dès avant sa venue.

Il est l'un des sept enfants répertoriés de Nicolla TRAHAN et Renée DESLOGES, de Montreuil-Bellay (Indre et Loire). Il se marie1 à St Etienne de Chinon le 13 Juillet 1627 avec Françoise CORBINEAU (S 9863). Vers 1629 naît leur fille Jeanne, puis un autre enfant quelque temps après. Guillaume est maréchal de tranchant, c'est-à-dire qu'il fabrique toutes sortes d'outils tranchants: haches, couteaux, faux, serpettes, faucilles, ciseaux de menuisier, etc., et même des ustensiles de table, comme couteaux, fourchettes, cuillères...

Il mène une vie paisible auprès de ses parents, ses frères François et Nicolas, ses soeurs Renée, Anne et Lucrèce2, sa femme et ses enfants... Mais voilà qu'en 1635, il est (ainsi que quelques autres) condamné pour avoir défriché et coupé du bois dans la forêt de Bourgueil. Ces défrichages semblent avoir été habituels depuis une quarantaine d'années, il n'est visiblement pas le seul ni le premier, mais un coup d'arrêt est soudain donné par les autorités à cette pratique. Selon le jugement de la maîtrise de Chinon,

Les habitants des paroisses St Germain et St Nicolas de Bourgueil, le procureur joinct........ et en outre Messire Léonor d'Etampes......ordonne à trois religieux, deux écuyers, un garde marteau de la forêt de Bourgueil, Guillaume TRAHAN........et quelques autres personnes que ce qui a esté entrepris, usurpé et déffriché par lesdictz deffendeurs des appartenances et dépendances de ladicte fôretz de Bourgueil depuis 40 ans en ladicte conservée par les procès verbaux de visitation et d'arpentaige et prétendus baux à rente que nous avons déclaré nulz et de nul effect, sera réuny en l'avenir au corps de ladicte forêtz de Bourgueil.......faisant inhibition expresse ausdictz deffendeurs et tout aultres de deffricher abattre ne couper aucun bois ........ne changer la nature d'icelle à peine de 500 livres d'amende..... sont condamnés ..... le dict Duberlé en 50 livres d'amende ......le dict TRAHAN 20 livres d'amende et soixante dix livres pour la valleur et estymation du jeune bois qui estoit en deux arpents qu'il a fait arrachez dont partie a esté trouvée en sa maison et oultre en quarante livres pour les domaiges et intêretz.....".3

Condamné à payer un total de 130 livres (une très grosse somme!) pour avoir défriché deux arpents de forêt, Guillaume doit être furieux, sans compter que ce jugement le met probablement dans une situation financière délicate.

Or il se trouve que depuis 16324 le tourangeau Isaac de Razilly s'efforce de développer l'Acadie, avec le soutien de Samuel de Champlain et Richelieu. Et fin 1635, peu après les déboires judiciaires de Guillaume, de Razilly fait recruter dans la région paysans et artisans pour aller travailler dans la toute jeune colonie encore embryonnaire.

Plusieurs habitants de la région vont se décider à partir à l'aventure vers ce continent de tous les possibles. Il s'agit de quatre jeunes couples de laboureurs de Bourgueil, qui n'ont encore qu'un ou deux enfants, ainsi qu'une veuve et ses deux enfants. S'y ajoutent cinq laboureurs célibataires , et, venant de Chinon, un tonnelier, deux tailleurs d'habits, deux laboureurs et un savetier.

Après sa mésaventure au tribunal, on peut imaginer que Guillaume et sa femme n'ont pas hésité longtemps à aller se construire une nouvelle vie au-delà de l'océan, là où défricher ne serait plus interdit mais au contraire encouragé, et où les autorités seraient bien lointaines... Ils se joignent donc, avec leurs deux enfants d'environ 7 et 5 ans et un valet, au groupe qui descend la Loire début 1636 et rejoint un navire de 252 tonneaux, le St Jean, que Claude de RAZILLY (frère d'Isaac) a affrété pour le long voyage.

L'équipage est constitué essentiellement de matelots de la Rivière d'Auray, d'où vient également le capitaine, Pierre SAUVIC. Le navire fait d'abord voile vers Bayonne, où sont recrutés 8 charpentiers et un maître charpentier basques, ainsi que 3 matelots pour renforcer l'équipage.

Puis le Saint Jean remonte sur la Rochelle, où embarquent 4 saulniers plus un maître et sa femme "pour aller faire des marais en la Nouvelle France", ainsi que le reste des passagers : tout d'abord Nicolas Le Creux, lieutenant de de Razilly, avec sa femme, Anne Motin, ses beaux-frères et belle-soeur, une cousine, et une "fille de leur suite" (= servante?). Le Creux a également embauché des "hommes de travail" : divers laboureurs et un fendeur de bois de Dijon, un maître charpentier de moulin et deux autres charpentiers venus de Paris, 3 matelots supplémentaires, un charpentier de Saint-Malo, un maître cannonier de La Rochelle, un vigneron, un maître armurier et serrurier, un maître farinier, un maître jardinier... Embarquent également quelques autres, aux spécificités non détaillées.

Au total, ce sont donc 18 membres d'équipage et 78 passagers (dont 9 enfants) qui quittent La Rochelle le 1er avril 1636 pour le "Nouveau Monde", certains pour s'installer définitivement, d'autres juste pour remplir un engagement de quelques saisons...

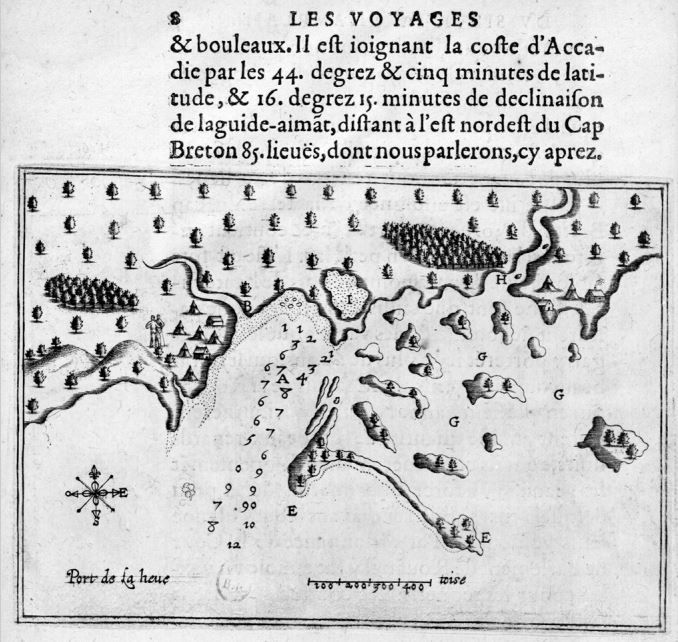

Fin mai, après 2 mois de navigation, le Saint Jean jette enfin l'ancre devant la Hève, dans le sud de la péninsule acadienne. Les passagers apprennent alors qu'Isaac de Razilly est mort, et que Charles de Menou, sieur d'Aulnay, qui a pris la relève, souhaite transporter la colonie à Port Royal, sur la côte nord. En effet, à La Hève, les terres cultivables sont rares et pauvres, tandis qu'à Port Royal, les premiers défrichements effectués sont très prometteurs. Le navire va donc permettre de déménager la colonie.

Dès l'été, les gros travaux commencent : construction de 2 moulins (l'un à eau et l'autre à vent), de 5 pinasses, plusieurs chaloupes et 2 petits vaisseaux, 2 fermes, des habitations, granges, étables. On s'emploie à construire des digues et des marais salants... Nul doute que Guillaume a fort à faire à fabriquer les outils nécessaires outre ceux qui ont dû être apportés par le St Jean.

Lui qui, un an plus tôt, s'était fait sévèrement sanctionner pour avoir défriché deux arpents de forêt en France, doit se réjouir de voir ces étendues immenses d'arbres que l'on peut à loisir abattre pour construire bateaux, moulins et maisons...

Vu l'urgence de s'installer avant l'hiver, les premières maisons sont assez grossières, faites d'arbres non équarris, couvertes d'écorce de bouleau ou avec des roseaux. De l'argile mêlée de paille permet d'assurer l'étanchéité des murs. (Plus tard, la construction d'un moulin à scie permettra d'équarrir les arbres et de construire de façon plus raffinée.) Le bois permet également de fabriquer des meubles et de façonner bols, assiettes, cuillers... La forêt et ses ressources sont vitales pour la colonie naissante...

Comme il n'existe pas encore de chemins, les nouveaux colons creusent des embarcations dans des troncs d'arbre et se fabriquent des canots en écorce de bouleau, à l'instar des autochtones...

Il faut aussi rapidement labourer les terres défrichées et préparer les semences pour s'assurer l'autonomie l'année suivante... Bref, après des mois d'inaction depuis le départ de Bourgueuil, c'est l'effervescence dans la petite colonie...

Les années suivantes, tandis que les engagés peu à peu regagnent la France, les quelques familles venues s'installer définitivement s'enracinent dans le nouveau continent.

Vers 1643, Jeanne TRAHAN (ma sosa 4931), 14 ans, la fille de Guillaume venue de France sur le St Jean à l'âge d'environ 7 ans, épouse Jacob BOURGEOIS (S 4930), 22 ans, membre très actif de la colonie, arrivé en Acadie le 6 juillet 1641 sur le Saint-François en provenance de La Rochelle. Il est chirurgien, mais se fera aussi au fil du temps constructeur de navires, commerçant, interprète entre Français et Anglais, et cultivateur... Guillaume sera grand-père dès l'année suivante, et au total, le couple lui donnera 11 petits-enfants.

Le nom de Guillaume TRAHAN apparaît dans différents documents concernant l'histoire de Port Royal, et notamment le 16 août 1654, quand il signe la capitulation en tant que "syndic des habitants".

Françoise et lui n'ont apparemment pas d'autre enfant après leur arrivée en Acadie, mais Françoise est toujours en vie en 1649, puisque dans son testament, le 20 janvier 1649, Charles de Menou, gouverneur de l'Acadie, demande à sa femme de ne pas oublier la femme de Guillaume TRAHAN :

« … Je la suplye davoir soin de Laverdure de sa femme; elle noublira pas la femme Guillaume TRAHAN et le tout autant que nostre bon dieu luy donnera les moiens et des richesses»

En 1666, toutefois, Guillaume est devenu veuf, puisqu'il se remarie avec la jeune Madeleine, fille de Vincent BRUN et de Renée BREAU (ou BRAULT / BRODE), elle-même arrivée en Acadie à l'âge de 3 ans. Il est déjà âgé d'une soixantaine d'années, tandis que la jeune épousée n'a que 21 ans, un de moins que l'aînée des petits-enfants de Guillaume... Cette très grande différence d'âge ne les empêchera pas d'avoir 6 enfants, avant le décès de Guillaume vers 16845.

Guillaume aura donc vécu près de 50 ans en Acadie, entouré de ses chères forêts...

PS : j'ai choisi de centrer cet article sur mon ancêtre Guillaume TRAHAN (dont je descends trois fois, par ses deux épouses), mais la forêt n'était pas seulement une ressource en matériaux pour les Acadiens. Elle fut aussi pour eux à diverses occasions un refuge. Quand les Britanniques arrivaient par la mer pour faire des raids contre les Acadiens, allant dans certains cas jusqu'à tuer les bestiaux, détruire les récoltes et brûler les maisons, comme en septembre 1696 à Beaubassin, la population fuyait dans les bois, où les Anglais n'osaient pas pénétrer. Et plusieurs milliers d'Acadiens s'y cacheront à partir de 1755 pour fuir la déportation.

==========

Notes :

1 acte découvert par Jean Marie GERME. Par contre, son acte de naissance ne nous est pas parvenu, certains registres étant manquants au début du siècle à Montreuil Bellay. Il est sans doute né entre 1607 et 1609.

2 Si l'on a confirmation par leurs actes de mariage que les frères sont devenus adultes, je ne suis pas sûre du devenir des filles

3 cité par Geneviève Massignon dans sa thèse Les Parlers français d'Acadie - Sorbonne - 1962

4 29 mars1632 : traité de St Germain en Laye par lequel l'Angleterre rend la Nouvelle France dont elle s'était emparée en 1629

5 Madeleine, chargée de jeunes enfants à élever, se remariera très rapidement, avec Pierre BEZIER, dit La RIVIERE, et aura avec lui une petite fille, Suzanne (âgée de 5 mois lors du recensement de 1686). Ce second mari sera lui aussi nettement plus âgé qu'elle, puisqu'il décèdera en 1706, à l'âge annoncé de "90 ans"! même si cette estimation est sans doute excessive, il devait être pour le moins sexagénaire lors de son mariage avec Madeleine, tandis qu'elle avait tout juste la quarantaine.

Ma lettre A aurait pu être pour Aboîteaux, car qui dit Acadiens dit Aboîteaux...

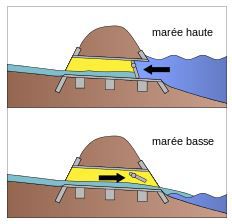

A leur arrivée sur les côtes de la Baie Française (aujourd'hui Baie de Fundy) , les futurs colons, outre les immenses forêts canadiennes, découvrirent des marées impressionnantes (celles de Fundy sont les plus hautes du monde : leur marnage* peut atteindre jusqu'à 16 m), qui avaient formé de nombreux marais.

Grâce à l'ingénieux système des aboîteaux qu'ils mirent au point et à un labeur méthodique et harassant, ils allaient mettre ces espaces en valeur. Un aboîteau est une sorte de digue astucieuse, dont le clapet permet à la fois d'empêcher la mer d'envahir les terres à marée haute, et de les laver peu à peu de leur sel, grâce à l'écoulement à marée basse des eaux pluviales ou provenant de la fonte des neiges. C'est une spécifité acadienne.

Source Wikimedia Commons

Source Wikimedia Commons

Certes, il fallait attendre deux à trois ans avant de pouvoir cultiver ces terres gagnées sur la mer, mais ensuite, le rendement était magnifique, nettement supérieur à celui obtenu en défrichant la forêt. C'était la puissance des marées qui créait la fertilité de ces terres inondables, car les courants profonds et rapides de la baie, qui peuvent attendre 13 kms/h, drainent et déposent deux fois par jour des quantités formidables de sédiments.

Par ailleurs, une végétation spécifique - avec des plantes halophytes** comme la spartine - poussait sur l'estran et servait de fourrage aux bêtes avant même que les terres ne deviennent cultivables.

La technique des aboîteaux fit des Acadiens des "défricheurs d'eau" et contribua à façonner leur identité collective. En effet, la construction des digues puis leur entretien face aux coups de boutoir des grandes marées et des glaces hivernales, exigeaient un travail colossal et donc imposait la solidarité et la coopération de tous. Cela tissait des liens étroits dans les communautés, où l'on travaillait ensemble entre voisins et toutes générations confondues. Même le gouverneur de l’Acadie, Charles Menou d’Aulnay, participait à la mise en valeur des marais. Ainsi, trois jours avant de se noyer dans le retournement de son canoë à Port Royal, en mai 1650, il était lui aussi occupé à "poser des piquets, tracer les lignes et tendre les cordeaux pour faire un nouvel assèchement de terre, pendant même qu’il pleuvait averse sur lui "...

Après quelques décennies, le succès de ce type d'agriculture et l'expansion démographique de la petite colonie de Port Royal amenèrent les plus dynamiques habitants de la région à rechercher de nouveaux espaces. C'est ainsi que vers 1672, Jacob BOURGEOIS (sosa 4930), quinquagénaire déjà bien établi à Port-Royal, alla avec certains de ses fils et ses gendres fonder un nouvel établissement dans l'isthme de Chinectou, au fond de la baie de Fundy; exactement sur la frontière actuelle du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Très vite, la fusion de la petite colonie de Jacob avec celle, voisine, du seigneur de la Vallière, constitua l'établissement de Beaubassin qui atteindrait les 3 000 habitants huit décennies plus tard.. Peu après, vers 1675, Pierre TERRIOT, Claude LANDRY, Antoine LANDRY et René LEBLANC (Sosa 2464) allèrent s'installer à la rivière Habitants dans la région des Mines, et en 1682, d'autres familles fondèrent Grand Pré.

Les terres gagnées sur la mer allaient rapidement faire la richesse de ces nouveaux établissements, et dès le début du XVIII° siècle, la région des Mines était la plus peuplée d'Acadie, et Grand-Pré devenu "le grenier de l'Acadie" exportait céréales et autres denrées vers Port Royal et jusqu'en Nouvelle Angleterre.

Les aboîteaux étaient si connus pour être essentiels à la richesse de ces communautés qu'en 1704, lors d'un raid britannique sur la région depuis le Massachussets, les 550 assaillants, non contents de faire des prisonniers, tuer du bétail et incendier des maisons, détruisirent les digues de Grand-Pré, laissant la mer envahir les terres et détruire les cultures. Résilients et obstinés, les Acadiens reconstruisirent leurs aboîteaux patiemment...

Notes :

- Le marnage est la différence de hauteur d'eau entre le niveau de la marée haute et celui de la basse mer qui la suit ou la précède

** plantes halophytes : plantes adaptées aux milieux salés

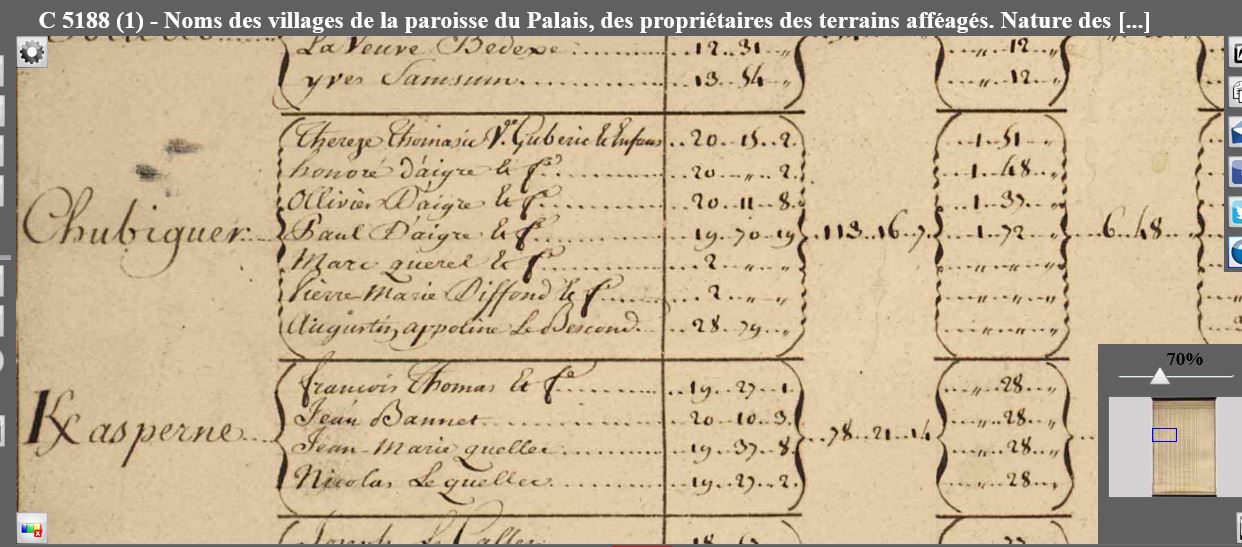

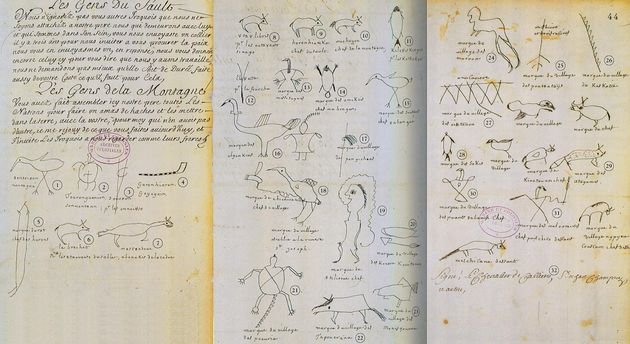

Un arrêt de la Cour de janvier 1767 imposa donc de reconstituer pour chaque chef de famille acadien installé à Belle Isle "la généalogie aussi exacte et étendue qu'il sera possible de ses pères et mères, du lieu de leurs naissances, de leurs mariages, et de la naissances de leurs enfants, des morts de leurs parents en ligne directe, ascendant et descendant, et en collatérale", et ceci "autant qu'ils pourront s'en souvenir", et en comptant sur l'aide des autres acadiens et de leur représentant, l'abbé LE LOUTRE. Sans doute y avait-il d'ailleurs dans le groupe de réfugiés quelque "défricheteux de parenté", comme les appelle Antonine MAILLET, chargé d'entretenir et transmettre la mémoire collective. Ces déclarations n'étaient pas une mince affaire, puisqu'il s'agissait de compenser grâce à la mémoire orale près d'un siècle et demi de registres paroissiaux perdus.

Carte de Port-Royal - 1708

Carte de Port-Royal - 1708

Et c'est ainsi que, le 5 février 1767, "Honoré Le Blanc, acadien demeurant actuellement en cette île au village de Bordustard, paroisse Saint Gerand du Palais" se rend à la convocation des autorités et déclare en présence des témoins "être issu de Daniel LE BLANC son aïeul sorti de France avec sa seconde femme, et Marie Le Blanc, sa fille de son premier mariage et morte sans enfant, et passés tous les trois au Port Royal, chef lieu de l'Acadie, après le traité de Breda du 31 juillet 1661*. " , avant de dérouler la généalogie complète de Daniel et Françoise, la liste de leurs enfants, petits enfants, etc...

Le lendemain, 6 février, c'est au tour d' "Honoré, Olivier et Paul DAIGRE, frères demeurant au village de Chubiguer paroisse du Palais" de faire leur déclaration. Honoré indique "être né à la Rivière aux Canards, paroisse Saint Joseph, le six janvier mil sept cent vingt six, d'Olivier DAIGRE né au Port Royal en 1703 et décédé à Falmouth le 8 décembre 1756 [qui] était fils d'Olivier DAIGRE et de Jeanne BLANCHARD, tous deux décédés au Port Royal; Olivier DAIGRE issu de Jean DAIGRE venu de France, marié au Port Royal à Marie GAUDETet tous deux morts au dit lieu". S'ensuit toute la généalogie descendante de Jean et Marie.

Puis, "le 23 février 1767 a comparu Cyprien DUON, métayer acadien, demeurant au village de Calastrène paroisse de Bangor, lequel [...] a déclaré être né au Port Royal le premier avril 1729 de Jean Baptise DUON sorti de la ville de Lyon en France et marié au dit Port Royal à Agnès HEBERT fille d'Antoine HEBERT et de Jeanne CORPORON, ledit DUON mort au dit lieu. Du mariage de Jean Baptiste DUON et d'Agnès HEBERT sont nés au dit Port Royal..."

Un régal bien sûr pour la généalogiste en herbe que j'étais, même s'il y a quelques erreurs dans ces longues déclarations. Ainsi, le traité de Bréda fut signé le 31 juillet 1667 (et non 1661), par l'Angleterre, la République des Provinces Unies, la France et le Danemark. Curieusement, les déclarants acadiens de 1767 avaient bien retenu le jour et le mois, mais se trompaient sur l'année. Ce traité qui avait rendu l'Acadie à la France (mais sans que soient clairement précisés quels territoires étaient concernés, ce qui était le germe de futurs nouveaux conflits) avait visiblement marqué les esprits. Mais l'Acadie n'ayant cessé de faire des aller retours entre la France et l'Angleterre pendant plusieurs décennies, on peut comprendre les confusions de dates lors de la transmission orale un siècle plus tard.

Par ailleurs, on sait par le recensement de 1671 et par la suite même de la déclaration d'Honoré à Belle Isle ce jour-là que Daniel LEBLANC était déjà arrivé en Acadie en 1650, puisque c'est l'époque à laquelle il épouse Françoise GAUDET à Port Royal, et que plusieurs enfants du couple y naissent dès 1651 : " d'iceux Daniel Le Blanc et sa femme, sont nés René Le Blanc, Jacques Le Blanc, Antoine Le Blanc, Pierre Le Blanc, au dit Port Royal, et de Daniel Le Blanc et femme est aussi né André Le Blanc" .

Mais pour l'essentiel, les déclarations belliloises de 1767 sont une source précieuse et émouvante.

Une autre source très riche pour reconstituer une grande partie de la population du berceau de l'Acadie est le recensement effectué fin 1670-début 1671 à Port Royal, à la demande du gouverneur GRANDFONTAINE, et à destination de Jean-Baptiste COLBERT, contrôleur général des finances de France de Louis XIV.

On trouve en effet dans ce recensement la quasi totalité des patronymes acadiens, dont une bonne part concerne mes ancêtres directs, tels :

AUCOIN BAYOL BLANCHARD

BOUDROT / BOUDREAU

BOURC / BOURG / BOURQUE

BOURGEOIS

BRUN BRAUD/ BRODE

CHEBRAT COLLESON

COMEAU CORPORON / CORBERON

DAIGRE / DAIGLE

GOUGEON GRANGER

GAUDET / GODET

GAUTIER HEBERT LAMBERT

LANDRY LEBLANC LEJEUNE

RAU SAVOIE / SCAVOIS

TERRIAU / TERRIOT / THERIOT / THERIAULT

TRAHAN

il faudra ajouter à mes sosa (LE)PRINCE et DUON / DUHON, arrivés plus tard.

en italique : ceux qui ne se sont pas transmis car portés uniquement par des pionnières.

Par ces patronymes pionniers, je cousine avec pratiquement tous les acadiens de par le monde...:)

Recensement de Port-Royal - 1671 - mes Sosa :

Chirurgien - Jacob BOURGEOIS (S 4930) agé de 50 ans, sa femme Jeanne TRAHAN (S 4931) âgée de 40 ans, leurs enfans 10, deux de mariés, un garçon et une fille, Jeanne, âgée de 27 ans, Charles 25, Germain 21, Marie 19, Guillaume 16, Marguerite 13, Françoise 12, Anne (S 2465)10, Marie 7 ans, Jeanne 4 ans.

Leurs terres Labourables et en valeur en deux endroits : environ 20 arpents plus ou moins. Leurs bestiaux a cornes 33, Leurs brebis 24

Laboureur - Jean GAUDET (S 5002, 5050, 9858, 9918, 10 046 et 10 052) âgé de 96 ans (sic!), sa femme Nicole COLLESON âgée de 64 ans. Leur enfant Jean âgé de 18 ans

(NB : je descends 6 fois de Jean, aux 13° et 14° générations! par sa première épouse, dont l'identité est inconnue. Il a d'ailleurs tant de descendants qu'il a pu être surnommé "l'Abraham de l'Acadie"par le Père Archange Godbout, généalogiste québécois)

Leur terre en labour : trois arpents en deux places. Leurs bêtes à cornes 6 piéces. Leurs brebis, 3 piéces.

Laboureur - Denis GAUDET (S 5026) âgé de 46 ans, sa femme Martine GAUTIER (S 5027) âgée de 52 ans, Leurs enfants 5, et 2 de mariés. La première Anne Gaudet âgée de 25 ans, La seconde Marie (S 2513) âgée de 21 ans, Pierre âgé de 20 ans, Pierre âgé de 27 ans, Marie âgée de 14 ans, tous 5 sans métier excepté laboureurs.

Leur terre en valeur: 6 arpents. Leurs bêtes à cornes: 9 piéces. 13 brebis tant petites que grandes.

Marie GAUDET (S 2501, 2525, 4959, 5023) Veuve de Etienne HEBERT ( S 2500, 2524, 4958, 5022) âgée de 38 ans, ses enfants 10; 2 de mariées : Marie âgée de 20 ans, Marguerite âgée de 19 ans, Les autres a marier, Emmanuel âgé de 17 ans, Etienne âgé de 17 ans, Jean âgé de 13 ans, Françoise 10 ans, Catherine 9, Martine 6 ans, Michel 5 ans, Antoine 1 an.

Ses terres en labour :2 arpents, bêtes a cornes 4, et 5 paires de brebis

Laboureur - Olivier DAIGRE ( S 2512) âgé de 28 ans, sa femme Marie GAUDET (l'aînée) (S 2513), âgée de 20 ans,. Leurs enfants 3: Jean âgé de 4 ans, Jacques 2 ans, Bernard 1 an

Leurs terres en Labour deux arpents, bêtes à cornes 6 paires et 6 brebis.

Laboureur - Jean BLANCHARD (S 5028) âgé de 60 ans, sa femme Radegonde LAMBERT (S 5029) âgée de 42 ans, Leurs enfants 6, 3 de mariés : Martin Blanchard âgé de 24 ans, Magdeleine Blanchard âgée de 28 ans, Anne âgée de 26 ans

Les non mariés : Guillaume (S 2514) âgé de 21 ans, Bernard âgé de 18 ans, Marie âgée de 15 ans

Leurs terres en labour : 5 arpents. Leurs bestiaux à cornes : 12, et brebis 9

Laboureur - Jean TERRIAU (S 4948, 5012, 5036) âgé de 70 ans, sa femme Perrine RAU âgée de 60 ans. Leurs enfans 7. Ceux qui sont mariés, Claude Terriau, âgé de 34 ans, Jean âgé de 32 ans, Bonaventure (S 2474, 2506, 2518) âgé de 30 ans, Germain 25 ans, Jeanne âgée de 27 ans, Catherine âgée de 21 ans, Le non marié Pierre âgé de 16 ans

Leurs bestiaux a cornes 6, et 1 brebis; terres labourables 5 arpents.

Laboureur - François SCAVOIS (S 5006) âgé de 50 ans, sa femme Catherine LEJEUNE (S 5007) âgée de 38 ans. Leurs enfants 9, 1 fille de mariée, Françoise (S 2503) âgée de 18 ans, Les non mariés, Germain âgé de 17 ans, Marie âgée de 14 ans, Jeanne âgée de 13 ans, Catherine âgée de 9 ans, François 8, Barnabé âgé de six ans, Andrée âgée de 4 ans, Marie âgée d'1 an 1/2

bestiaux a cornes 4 piéces, terres labourables 6 arpents

Laboureur - Jean CORPORON (S 2502) âgé de 25 ans, sa femme Françoise SCAVOIS (S 2503) âgée de 18 ans, Leurs enfants : 1 fille de 6 semaines qui n'a point encore esté nommée sur les Sts fonds

On remarque que ce tout jeune couple a encore peu de moyens; Jean est arrivé depuis peu en Acadie

bête a cornes :1 vache, et 1 brebis, point de terre labourable

Laboureur - Vincent BRUN (S 4938, 5042) âgé de soixante ans, sa femme Renée BRODE (S 4939, 5043) âgée de 55 ans, Leurs enfants 5 tant mariés que non mariés, 3 de mariés, Magdeleine BRUN (S 2469, 2521) âgée de 25 ans, Andrée âgée de 24 ans, Françoise âgée de 18 ans, Les non mariés : Bastien âgé de 15 ans, Marie âgée de 12 ans

Leurs bêtes à cornes 10 piéces et 4 brebis, terre labourable 5 arpents

Maréchal - Guillaume TRAHAN (S 2468, 2520, 9862) âgé de 60 ans ou environ, sa femme Magdeleine BRUN ( S 2469, 2521) âgée de 25 ans, Leurs enfants 3. Guillaume (S 1234) âgé de quatre ans, Jean Charles (S 1260) âgé de 3 ans, Alexandre âgé d'1 an

Leurs bestiaux à cornes 8, et 10 brebis, Leurs terres en labour: 5 arpents

Laboureur - Bonaventure TERRIAU (S 2474, 2506, 2518) âgé de 27 ans, sa femme Jeanne BOUDROT (S 2475, 2507, 2519) âgée de 26 ans. Leurs enfants : 1 fille Marie 4 ans

Leurs bêtes à cornes 6 piéces, et 6 brebis, Leurs terres en labour : 2 arpents

Laboureur - Michel BOUDROT (S 4950, 5014, 5038, 5044) âgé de 71 ans, sa femme Michelle AUCOIN (S 4951, 5015, 5039, 5045) âgée de 53 ans. Leurs enfants : 11, 3 de mariés, Françoise âgée de 29 ans, Jeanne (S 2475, 2507, 2519) âgée de 26 ans, Marguerite âgée de 20 ans, Les non mariés Charles (S 2522) âgé de 22 ans, Marie âgée de 18 ans, Jean âgé de 16 ans, Abraham âgé de 14 ans. Michel âgé de 12 ans, Olivier âgé de 10 ans, Claude âgé de 8 ans, François âgé de 5 ans

Leurs bêtes à cornes 20 et 12 brebis, Leurs terres labourables 8 arpents

Laboureur - Antoine BOURC (S 5046) âgé de 62 ans, sa femme Antoinette LANDRY (S 5047) âgée de 53 ans, Leurs enfants, 11, 4 de mariés dont s'ensuivent les noms: Marie âgée de 26 ans, Francois âgé de 27 ans, Jean âgé de 24 ans, Bernard âgé de 22 ans. Les non mariés : Martin âgé de 21 ans, Jeanne âgée de 18 ans, Renée (S 2523) âgée de 16 ans, Huguette âgée de 14 ans, Jeanne 12 ans, Abraham âgé de 9 ans, Marguerite 4 ans

Leurs bêtes à cornes 12, et 8 brebis. Leurs terres labourables, 4 arpents

Matelot - Laurent GRANGER (S 2516) âgé de 34 ans, sa femme Marie LANDRY (S 2517) âgée de 24 ans. Leurs enfants 2, Marguerite âgée de 3 ans, Pierre âgé de 9 mois

Leurs bêtes à cornes 5, et 6 brebis. Leurs terres labourables 4 arpents

Laboureur - Daniel LEBLANC (S 4928) âgé de 45 ans, sa femme Françoise GAUDET (S 4929) âgée de 48 ans. Leurs enfants, 7, 1 fille de mariée Françoise âgée de 18 ans, Les non mariés, Jacques âgé de 20 ans, Etienne âgé de 15 ans, René (S 2464) âgé de 14 ans, André âgé de 12 ans, Antoine âgé de 9 ans, Pierre âgé de 7 ans

Leurs bestiaux à cornes 18, et brebis 26. Leurs terres en Labour 10 arpents en 2 places.

Laboureur - Antoine GOUGEON (S 5030) âgé de 45 ans, sa femme Jeanne CHEBRAT (S 5031) âgée de 45 ans, 1 enfant : Huguette (S 2515) âgée de 14 ans

Leurs bestiaux à cornes 20 piéces, et 17 brebis. Leurs terres labourables et en Labour 10 arpents

Tonnelier - Pierre COMMEAU (S 2526, 4954, 5018) âgé de 75 ans, sa femme Rose BAYOL (S 2527, 4955, 5019) âgée de 40 ans, leurs enfants 9, 1 de marié, Etienne, âgé de 21 ans, les non mariés, Pierre Commeau âgé de 18 ans. Françoise âgée de 15 ans, Jean âgé de 14 ans, Pierre âgé de 13 ans, Antoine âgé de 10 ans, Jeanne (S 1263) âgée de 9 ans, Marie (S 2477, 2509) âgée de 7 ans, Jean âgé de 6 ans

Leurs bêtes à cornes, 16 piéces et 22 . Leurs terres labourables 6 arpents

Laboureur - René LANDRY l'aîné (S 5034) âgé de 53 ans, sa femme Perrine BOURC (S 5035) âgée de 45 ans. Leurs enfans 7, 4 de mariés, à savoir Henriette PELLETRET (d'un premier mariage de Perrine) âgée de 30 ans, Jeanne âgée de 28 ans, Marie âgée de 25 ans, Marie (S 2517) âgée de 23 ans. Les non mariés : Magdeleine âgée de 15 ans, Pierre âgé de 13 ans, Claude âgé de 8 ans

Leurs bestiaux à cornes 10, et 6 brebis. Leurs terres en labour 12 arpents en 2 places

Un chirurgien (à l'époque, une sorte de barbier amélioré, capable de faire certains soins), un maréchal ferrant, un tonnelier, un matelot (mais qui cultivait la terre et avait vaches et brebis), et une majorité de laboureurs : voilà donc en 1671 mes ancêtres acadiens établis à Port Royal.

La colonie comptait également un tisserand ("texier"), deux armuriers, trois autres tonneliers, un maçon, un taillandier, deux charpentiers, un tailleur, et quelques autres laboureurs...Toute une communauté rurale apte à vivre en grande partie de ses propres ressources...

Tout en me réjouissant de cet "inventaire" si précieux, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour le cordelier Laurent MOLINS, passant de ferme en ferme le long de la rivière au Dauphin dans son habit de gros drap gris, en plein hiver, dans la neige, pour questionner les habitants, sans doute accueilli dans mainte maison avec une boisson chaude et de la bienveillance, mais parfois vertement éconduit, comme chez le tailleur Pierre MELANSON, qui "a refusé de donner son âge et le nombre de ses bestiaux et terres, et sa femme [lui] a répondu [s'il était] fou de courir les rues pour des choses de même (= pareilles)", ou Etienne ROBICHAUT, qui "ne [l]'a pas voulu voir. Il a sorti de chez lui et a dit a sa femme qu'elle [lui] dise qu'il ne [lui] voulait point donner le compte de ses bestiaux et terres", ou encore le tonnelier Pierre LA NOUE, qui lui "a fait réponse lorsqu [il lui a] demandé son âge qu'il se portait bien et qu'il ne le voulait pas donner"...

sources :

- Déclarations généalogiques de Belle Isle en Mer - 1767 - AD du Morbihan

- Recensements de l'Acadie 1671 - 1752 : Archives du Canada : Dépôt des papiers publics des colonies; état civil et recensements : Série G 1 : Recensements et documents divers : C-2572 https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c2572/2?r=0&s=1

Mais revenons à la chronologie de mes découvertes, car les recherches généalogiques sont une sorte de machine à remonter le temps, et j'ai donc commencé à faire la connaissance de mes acadiens par la fin, par leur installation dans "mon" île...

Claude Picard : l’arrivée des Acadiens en 1765 à Belle Isle. (© Citadelle Vauban)

Claude Picard : l’arrivée des Acadiens en 1765 à Belle Isle. (© Citadelle Vauban)

A l'automne 1765, 363 personnes de tous âges, débarquent à Belle Isle en Mer, après des années de péripéties, pour démarrer une nouvelle vie. Ce sont des "réfugiés acadiens". Sur ces 78 familles, 5 sont celles de mes ancêtres directs. Mais les autres sont formées de frères, cousins, neveux... Tous sont liés par d'étroits liens de parenté et forment une sorte de clan : Les LE BLANC arrivent à 57, les GRANGER à 46, les TRAHAN à 49, les TERRIOT à 27 et les DAIGRE à 21, de sorte que sur les 363 personnes arrivées à Belle-Île, 200 correspondent à seulement 5 patronymes.

Dans le récapitulatif de ces familles, on trouve 9 de mes Sosa, répartis ainsi :

Famille 11 :

Honoré Leblanc (mon sosa 616) , né à Pigiguit (Acadie) le 1er novembre 1710, veuf, père de Charles (S 308), (55 ans). Ses enfants Paul et Joseph.

Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Bordustard (Le Palais).Famille 12 :

Charles Leblanc (Sosa 308) , né à Pigiguit en août 1734 (31 ans), fils d’Honoré (Sosa 616). Son épouse Anne Landry (sosa 309) née à la Rivière-aux-Canards (Acadie) le 24 février 1739 (26 ans). Leurs enfants : Claude-Marie et Marie.

Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Bordrouant (Bangor).Famille 56 :

Cyprien Duon (sosa 312), né à Port-Royal (Acadie) le 18 avril 1730 ( 35 ans). Son épouse Marguerite Landry (sosa 313), née à la Rivière-aux-Canards le >15 janvier 1735 (30 ans), fille de Marie-Rose Rivet (sosa 619 et 627, implexe) veuve Landry. ( 58 ans)

Leurs enfants : Jean-Baptiste, Marie et un orphelin, Jean Vincent, neveu de Cyprien.

Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Calastren (Bangor).Famille 70 :

Marie Rose Rivet (sosa 619 et 627, implexe) , veuve de René Landry, née à Pigiguit le 18 juillet 170 (58 ans) . Mère d’Anne (Sosa 309) (26 ans) et de >Marguerite (Sosa 313) (30 ans). Ses autres enfants : Jean et Magdeleine, Marie-Josèphe.

Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Bordustar (Le Palais).Famille 25 :

Honoré Daigre (sosa 314), né à la Rivière-aux-Canards le 6 janvier 1726 (39 ans), veuf, sa 3ème épouse Élisabeth Trahan (sosa 315), née à la Rivière-aux-Canards le 1er janvier 1726 (39 ans), également veuve. Mariés à Falmouth le 29 septembre 1762 Sa mère Françoise Granger (sosa 629), née à Port-Royal en 1700 ( 65 ans).

Leurs enfants : Pierre, Jean, Joseph, Jean-François et Marie Terriot, (fille d'Élisabeth).

Viennent de Falmouth, de Morlaix et Tréguier, installés à Chubiguer (Le Palais).

Le 2 novembre 1765, le baron de Warren, gouverneur de l'île, écrivit à un ami : "Voilà enfin, mon cher marquis, tous les Acadiens arrivés au nombre de 77 familles. Les derniers sont arrivés avant-hier sur deux bateaux plats, le premier qui est entré dans notre port coulait bas d'eaux et le second a pensé périr sur les roches sous la citadelle ! Je vous avoue que j'aurais été furieusement touché s'il était arrivé quelques accidents à ces honnêtes gens dont je regarde leur émigration dans l'île comme le plus grand bien qui pouvait arriver dans Belle-Ile, au service du Roi et pour les intérêts de la Province...

Mais que venaient donc faire ces "acadiens", nés dans la lointaine Amérique, sur cette île ? Et en quoi pouvaient-ils présenter un intérêt pour le roi de France et la Province de Bretagne?

Nous verrons dans de prochains articles toutes les tragédies qui les ont conduits d'Acadie en France après moult détours, mais voyons pour l'instant les tenants et les aboutissants de leur installation à venir.

Je ne comprendrais rien à toute une partie de mon histoire ancestrale sans quelques informations sur la Guerre de 7 ans, cette première "guerre mondiale" de fait (car les combats se déroulèrent en Europe, Amérique du Nord et Inde) qui dura de 1756 à 1763. Elle opposa la France et la Grande Bretagne, chacune étant alliée à d'autres puissances européennes.

Dès 1755 les Acadiens en avaient été les premières victimes (article G à venir). La France y perdit notamment son empire colonial en Amérique du Nord. Et la petite île de Belle Isle elle aussi paya un lourd prix : après une grande bataille navale* auprès de ses côtes en novembre 1759 qui consacra la débâcle de la flotte française, elle subit le 7 avril 1761 l'attaque d' une flotte anglaise forte de 130 bâtiments et de 18 000 hommes ; le chevalier de Sainte Croix à la tête d'une petite garnison de 3 200 hommes, après une rude bataille, ne put guère que se replier dans la citadelle Vauban. Le siège dura jusqu'au 2 juin, mais il fallut finalement capituler, et l'île devint anglaise...Les Bellilois durent fuir sur le continent en abandonnant leurs maigres biens, ou travailler pour les Anglais.

Le Traité de Paris qui mit fin à la guerre fut signé le 10 février 1763. Entre autres, la France abandonnait la plus grande partie de ses possessions américaines; et renonçait définitivement à l'Acadie. Par ailleurs, elle rendait Minorque aux britanniques, en échange de ... Belle-Île.

Mais pendant les deux années d'occupation anglaise, l'île avait été totalement pillée, le bétail tué, les champs abandonnés étaient en friche, la plupart des maisons détruites, même leurs poutres avaient été volées pour pallier le manque de bois, etc...

Il fallait rapidement repeupler l'île et reconstruire son économie. Le Receveur du Domaine de Belle-Isle, François de Kermarquer, était de Morlaix. Il avait donc appris l'arrivée des prisonniers acadiens rendus par le roi d'Angleterre (toujours suite au Traité de Paris) et provisoirement installés à Morlaix et Saint Malo. Offre fut alors faite auxdits acadiens d'aller s'installer à Belle-Isle. Un tel projet faisait d'une pierre deux coups : repeupler l'île ravagée et donner un établissement à des réfugiés à la charge du roi.

Afin de voir si ce projet pouvait convenir à la petite communauté, trois chefs de famille acadiens, Honoré LE BLANC (mon sosa 616), Joseph TRAHAN et Simon GRANGER, vinrent à Belle Isle en juillet 1763, quelques semaines à peine après leur arrivée sur le sol français. Le baron de WARREN témoigne de la réussite de ce premier contact :"Ils ont paru très contents de ma réception et s'en sont retournés le 27. Comme ils sont gens fort industrieux et habiles cultivateurs, je serais enchanté de les voir arriver: ce serait un bon boulevard contre ceux qui les ont maltraités." *

Les États de Bretagne ratifièrent le projet, confirmé par le duc de Choiseul, ministre de Louis XV. Il fut alors procédé à l'afféagement de l'île, véritable révolution agraire, tout à fait inédite : l'île, domaine royal, allait être divisée en lots attribués aux familles acadiennes et belliloises, et ces cultivateurs, à condition de travailler les terres pendant 10 ans, en deviendraient pleinement propriétaires!

L'abbé LE LOUTRE, ancien missionnaire en Acadie auprès des autochtones MicMac, se chargea de défendre les intérêts des Acadiens Il fallut beaucoup de talent, de discussions et tractations diverses, pour faire accepter aux Bellilois, soutenus par leurs curés, la future arrivée de ces "étrangers" qui ne parlaient pas breton, et aux acadiens le fait d'être répartis dans toute l'île et non regroupés en une seule paroisse comme ils le souhaitaient.

Il fallut acheter 78 paires de bœufs, 78 chevaux, des attelages et jougs, courroies, charrettes et charrues, brouettes, ustensiles et outils - comme « 234 faucilles à raison de 3 par famille »-, etc. Il fallut aussi s’occuper de l'arpentage des terrains, de la construction des maisons - acquisition des matériaux, et recrutement des maçons venus du continent, car les Acadiens ne savaient construire qu'en bois-. Les plans des maisons furent définis avec précision par les États de Bretagne : c'étaient de très petites maisons, de 27 mètres carrés au sol, aux ouvertures basses et étroites, construites avec le schiste local, et couvertes soit de lande - c'est à dire d'ajoncs séchés mis en bottes - soit d'ardoises. Toutes les maisons devaient être identiques et pouvoir être agrandies plus tard en longères.

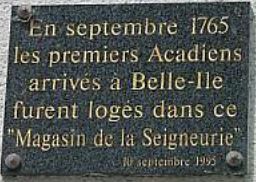

En septembre 1765, Simon GRANGER et Honoré LE BLANC revinrent dans l'île pour préparer l'arrivée des familles, qui va se faire en 4 vagues, le 2 septembre, le 1er , le 18 et le 30 octobre. Les maisons n'étant pas encore construites, les Acadiens furent logés provisoirement dans des entrepôts à grains, sur la paroisse de Palais.

Logement provisoire des Acadiens à leur arrivée à Palais

Logement provisoire des Acadiens à leur arrivée à Palais

En décembre 1766, les contrats d’afféagement étaient tous signés, et Joseph Simon GRANGER, Jean MELANSON et Honoré Daigre (sosa 314) concluaient ainsi une lettre de remerciement aux États de Bretagne :

Nous ne cesserons de présenter nos vœux et nos prières pour la conservation et prospérité de vos illustres personnes, et serons avec toute la soumission possible et le respect le plus profond, Nos seigneurs, vos humbles et très obéissants serviteurs...

En juillet 1767 le baron de Warren écrivait : "Ces honnêtes citoyens ont presque fini tous leurs établissements : leurs maisons sont couvertes, leurs écuries bâties et leurs terres travaillées. Ainsi j’espère qu’à la récolte de l'année prochaine, ils commenceront à recueillir les fruits de leurs travaux..."

Voici donc comment mes Acadiens trouvèrent une nouvelle patrie à Belle Isle en Mer après des années d'errance.