La revue de web de Kat

À l’occasion de la Semaine de la langue française, nous nous interrogeons sur la manière dont évolue la langue et comment les nouveaux mots trouvent leur chemin vers le dictionnaire.Le français est « une langue vivante, on a beaucoup de mots qui apparaissent, parfois qui disparaissent », explique Géraldine Moinard, lexicographe et directrice de rédaction des éditions Le Robert. Entretien.

RFI : En quoi consiste le travail d’un lexicographe ?

Géraldine Moinard : Le travail d'un lexicographe est de concevoir, de rédiger et surtout de mettre à jour les dictionnaires. Mettre à jour un dictionnaire, c'est à la fois faire entrer des nouveaux mots, puisque la langue française est une langue vivante, donc on a beaucoup de mots qui apparaissent, parfois qui disparaissent. Beaucoup de mots apparaissent et restent dans la langue et on a besoin de les comprendre. Notre travail est de repérer ces mots et d'ajouter les plus représentatifs et les plus pérennes dans le dictionnaire pour décrire leur sens évidemment, mais aussi leur orthographe et leur prononciation. Ensuite, on explique comment ils sont employés et on donne leurs synonymes. On pense à ces mots nouveaux, mais il y a aussi tous les mots qui existent déjà dans le dictionnaire, qui ont déjà des articles et qu'il va falloir actualiser, parce qu'on a aussi des mots qui existent déjà, qui vont prendre de nouveaux sens. Par exemple, « hybride ». On va pouvoir le définir plutôt comme un moteur, mais aussi dans le sens plus varié qui va s’appliquer aussi dans le domaine du travail et aux réunions depuis la Covid. Des nouvelles expressions apparaissent aussi comme « être en PLS », qui a intégré le dictionnaire l'année dernière. « PLS », c'était une position latérale de sécurité dans le domaine médical. Et puis, d'un coup, les jeunes vont employer cette expression pour désigner : être en PLS, en gros, je suis au bout de ma vie ! Il y a aussi des choses qui existent et qu'il va falloir mettre à jour. C'est un travail un peu invisible, mais très important.

Comment choisissez-vous les mots qui entrent dans le dictionnaire ?

Nous avons trois critères principaux qui sont la fréquence, la diffusion et la pérennité. Pour la fréquence, il faut que le mot apparaisse, qu’il soit suffisamment utilisé, pas seulement par deux ou trois personnes, puis le voir apparaître beaucoup. En ce qui concerne la diffusion, on voit le mot apparaître dans différentes sources, pas uniquement dans le vocabulaire purement scientifique. Par exemple, le mot « microplastique ». C’est un mot qui apparaît en 2004. On découvre qu’il désigne un petit volume de plastique, des micro-morceaux de plastique qui vont pouvoir se retrouver ensuite chez les poissons ou chez les hommes. Au début de la recherche, le terme reste cantonné au domaine scientifique avec une fréquence basse de diffusion. Puis, au fur et à mesure des avancées de la recherche, on va en parler dans la presse, donc cela va être diffusé. Les gens vont entendre parler de « microplastique », on va le trouver dans la presse scientifique, mais aussi dans la presse plus générale de vulgarisation. Là, tout le monde va avoir besoin de comprendre ce mot-là et on voit qu'il reste dans l’usage. Cela prend quelques années et ce n'est pas un mot qui va disparaître, parce que c’est la réalité et le problème existe. Donc, nous remplissons aussi le troisième critère qui est la pérennité. On constate que « microplastique » répond à trois critères : fréquence, on en entend souvent parler et pas seulement dans la presse scientifique très spécialisée, et finalement la pérennité, le mot est bien installé et il va durer.

Comment les réseaux sociaux jouent dans la création des nouveaux mots qui vont entrer dans le dictionnaire ?

Je ne suis pas sûre que les réseaux sociaux jouent tellement dans la création, parce qu'on a toujours créé beaucoup de mots. La langue française est très vivante depuis toujours et les mots il y en a. Il y en a beaucoup qui se créent. En revanche, je pense que ça joue un rôle très important dans la diffusion par les réseaux, par le fait qu'on se parle beaucoup, que l'information circule extrêmement vite par les réseaux. Donc, le mot qui se crée, s’il fonctionne bien et s’il s’avère utile, il va pouvoir être repris très vite. Mais avant les réseaux sociaux, on avait la diffusion qui se faisait principalement par les médias plus traditionnels : la presse, la télévision, la radio. Aujourd'hui, c'est le quatrième canal qui permet une diffusion très rapide.

De nombreux anglicismes sont utilisés dans le langage courant depuis des années. Comment expliquez-vous l’influence de l’anglais et d’autres langues sur le français ?

Oui, depuis de nombreuses années ! On voyait des anglicismes déjà dans la littérature du milieu du XXe siècle. Il y a toujours eu des anglicismes, ce n’étaient pas les mêmes. On disait un drink pour un verre ou un attaché-case pour désigner une petite valise. Il y a toujours eu des anglicismes, mais ils n'ont pas une durée de vie très importante. Les anglicismes du XXe siècle, nous en avons plein dans nos dictionnaires et qui sont aujourd'hui uniquement dans Le Grand Robert, parce qu'on ne les emploie plus tellement. Donc, ce n'est pas nouveau ce phénomène de l'emprunt. C'est un phénomène qui a lieu dans toutes les langues. On emprunte plus à l'anglais qu'à d'autres langues du fait de la place de l'anglais dans le monde. C’est une langue qui est très présente dans les médias, très présente à la fois sur des concepts scientifiques souvent écrits en anglais ou dans les séries américaines qui ont beaucoup de place. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'anglicismes, mais ils ne sont pas toujours très pérennes. On fait entrer effectivement tous les ans dans Le Petit Robert quelques anglicismes tout simplement parce qu'ils finissent par s'implanter dans la langue française et qu'il n’y a pas forcément d'autres mots pour désigner la réalité en question. On l'a vu avec le mot crush, par exemple, pour désigner un petit coup de cœur, un béguin. Aujourd'hui, les jeunes emploient énormément ce mot. C'est vrai aussi pour les mots scientifiques. En général, comme ils viennent de l'anglais, mais qui parfois sont traduits, comme le mot metavers en anglais qui va être traduit par « métavers ». Il y a aussi des anglicismes dans le domaine des séries comme spoiler et c'est un peu incontournable. Même s'il y a des propositions comme divulgâcher, c'est spoiler qui est majoritairement employé. Donc à un moment, on va avoir besoin de le comprendre et de le mettre dans le dictionnaire.

Mais il n’y a pas que des anglicismes. Nous remarquons des mots dans le domaine de la gastronomie qui viennent un peu du monde entier. Des spécialités qui vont se développer, comme le poke bowl, par exemple, qui vient de l'hawaïen et la cuisine libanaise, par exemple, avec le taboulé. Et puis, il y a aussi des mots qui viennent d'Afrique, qui vont se diffuser un peu plus par la chanson et par les échanges culturels. Je pense par exemple à la go, mot qui désigne une petite amie qui est entré dans Le Petit Robert il y a deux ans. C'est un mot venu de Côte d'Ivoire et qui a fini par être employé aussi en France et dans les pays de la francophonie en Europe. Donc, au bout d'un moment, il rentre aussi dans le dictionnaire.

Quelle est l’influence de l’Afrique dans l’évolution de la langue française ?

Il y a beaucoup de mots qui restent employés presque essentiellement en Afrique. C’est tellement vaste et on est tellement loin, mais il y a quand même des échanges. Je pense aux exemples comme « ambiancer » ou « brouteur », qui sont entrés dans Le Petit Robert. Nous avons tous les ans au moins un mot qui est né en Afrique.

Combien de nouveaux mots entrent par an dans le dictionnaire ?

Il y a entre 100 et 150 nouveaux mots ou expressions nouvelles chaque année. Il y a aussi des sens, comme le mot « hybride » qui va prendre un sens différent de celui qui existait déjà ou encore le mot « cryptomonnaie » qui évolue.

Comment évolue la langue française ?

Il y a énormément de mots qui apparaissent. À partir du moment où la langue est toujours capable de créer de nouveaux mots, elle évolue. Ce ne sont pas uniquement des entrées de l'anglais, on peut voir aussi les mots se créer avec des préfixes, même sur des préfixes grecs. Je parlais de « microplastique » ou de la « réparabilité » : les mots qu'on arrive à former en français, qui prennent et qui diffusent. Donc, la langue est capable de s'adapter à la société actuelle. Cela étant, on peut toujours entendre des discours des gens qui disent que les jeunes ne savent plus parler. Mais c’est un discours qu’on a toujours entendu. Il y a déjà des ouvrages sur le sujet au début du XXe siècle. Je crois que, dans le fond, il faut faire attention, il faut continuer à entretenir son langage, à consulter les dictionnaires.

Vous avez mis à disposition des internautes un outil gratuit, Le Petit Robert en ligne.

Dans ce dictionnaire en ligne, nous avons toute la référence du Robert, un dictionnaire qui est déjà assez complet, certes pas tout à fait aussi complexe que Le Petit Robert ou Le Grand Robert qu'on va pouvoir trouver sur abonnement. Mais, le dictionnaire en ligne est quand même riche, gratuit, accessible à tous dans le monde entier à condition d’avoir une connexion internet. Ce n’est pas toujours évident d’avoir accès à un dictionnaire imprimé ou de l’avoir sur soi. Quel que soit l'endroit, avec cet outil, on a accès à une source de référence. Entre autres, on peut consulter le sens des mots, la définition, on peut écouter la prononciation, trouver des synonymes, évidemment l'orthographe, des combinaisons de mots, c'est-à-dire quels mots s'emploient fréquemment avec ce mot, des conjugaisons, de la grammaire, etc. Il y a aussi tout un tas d'articles de fond autour de la langue française qui décodent certains mots et présentent la langue de manière vivante et sympathique. Et puis des exercices pour s'entraîner, pour jouer avec la langue. C’est un outil formidable pour enrichir son vocabulaire.

Vous avez aimé les Rectifications orthographiques de 1990 ? Vous allez adorer celles de 2030 ! C’est bien connu : quand une mayonnaise ne prend pas, on y ajoute quelques gouttes de vinaigre et on ressort le fouet.

Vous pensez vous aussi que mieux vaudrait la jeter ? ne pas singer l’entêtement de ces docteurs des sciences de l’éducation qui, à force de fuites en avant, ont plongé notre école dans le désarroi ? Ce serait compter sans nos linguistes, lesquels, dans une récente tribune hébergée par Le Monde, entendent bien ne rien changer à une formule qui perd, préférant rejeter la responsabilité de l’échec sur éditeurs et médias de la presse écrite.

Repoussé sine die, l’engagement de s’en remettre à l’usage ! Celui-ci n’avait été invoqué que pour fléchir une Académie réticente. Reniée, la promesse inaugurale de « laisser du temps au temps » ! Quand ledit temps vous désavoue, il n’est plus temps de l’écouter. Retoqué, le « toilettage » qui n’osait s’appeler réforme ! On piaffe à présent aux seules idées d’en découdre avec l’accord du participe passé et de « republier nos classiques », entendez par là – fi des euphémismes ! – les récrire.

Et ne nous avisons pas, manants de l’expression, sans-dents de l’écriture, ratés de l’évolution linguistique que nous sommes, d’émettre la moindre objection : elle serait aussitôt, et non sans morgue, jugée « folklorique » par ces juges suprêmes qu’a au contraire touchés la grâce. Nous ne voudrions pour rien au monde les « atterrer » davantage ! Remercions plutôt ces héros du quotidien d’avoir le « courage » d’agir, de pourfendre cet obscurantisme qui, à les en croire, étouffe notre langue depuis des lustres.

Il est pourtant à craindre que, pour nombre d’entre nous, ce courage-là consiste surtout… à n’en plus exiger des « apprenants » à venir. Encore si cette démission pure et simple pouvait influer sur les performances d’iceux aux classements PISA ! Le hic, c’est qu’elles sont tout aussi calamiteuses, sinon plus, en… mathématiques. En sera-t-on bientôt réduit à dénoncer également l’illogisme et les incohérences de ces dernières ?

Mais voilà qu’à notre tour nous donnons dans le folklore au lieu de nous incliner devant tant de science et de dévouement. Hâtons-nous au contraire de déconstruire notre langue comme le reste : il eût été étonnant qu’elle fût la seule à résister à cette frénésie ambiante qui nous porte à brûler ce que nous avons adoré…

Bruno Dewaele

L'inscription du français dans la Constitution de la France remonte seulement à 1992. C'est l'une des informations que vous (re)découvrirez à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dont les portes sont désormais ouvertes.

La Cité internationale de la langue française est ouverte au public depuis le 1er novembre 2023, l'occasion d'en apprendre davantage sur cette langue qui permet à plus de 320 millions de personnes de communiquer à travers le monde. Une visite du parcours permanent vous en révélera les mille et un secrets (de polichinelle parfois). En attendant, en voilà déjà sept avec les explications de Xavier North, le commissaire principal du parcours permanent dédié au français à Villers-Cotterêts.

"La langue de la République est le français"

Depuis 1992, cette phrase est inscrite dans la Constitution française et, non pas "le français est la langue de la République" parce qu'il est la langue de pays autres que la France, souligne Xavier North, le commissaire principal du parcours permanent dédié à "L'aventure du français" dans la nouvelle Cité internationale de la langue française. Cette inscription, rappelle-t-il, a coïncidé avec l'ouverture du "grand marché européen, c'est l'année où tombent les frontières en Europe". L'occasion est propice pour la France de réaffirmer "sur quoi repose son identité". "Le législateur a éprouvé le besoin de marquer, de souligner fortement que ce qui fait de nous des Français, c'est parler français", indique le commissaire. Il est "un élément constitutif de notre identité au même titre que l'attachement à un territoire".

Éminemment politique

Le français apparaît depuis des siècles comme un instrument au service de l'État en France. "C'est une langue, qui dans sa dimension politique justement, a été instrumentalisée par un pouvoir, affirme Xavier North. D'abord le pouvoir royal, puis la République. On en a fait l'instrument d'une unification politique de la Nation. Autrement dit, nous sommes dans un univers ou l'unité politique et l'unité linguistique de la Nation ont marché de pair, ont fonctionné ensemble. Ce qui explique, alors même que ce pays est fondamentalement plurilingue – on a toujours parlé plusieurs langues en France – , que c'est un monolinguisme officiel qui s'est imposé. L'ordonnance de Villers-Cotterêts a joué un rôle considérable à cet égard", explique Xavier North.

Quelques siècles après ce document qui fait du français la langue administrative et juridique, "au moment de la Révolution française, seul un tiers des Français (le) parlaient". La langue française s'est finalement imposée "très lentement". En faisant de la Cité internationale de la langue française "son" projet culturel, le président Emmanuel Macron s'est inscrit dans cette vieille tradition politique singulièrement française.

Un rayonnement mondial

Le français est utilisé par 321 millions de locuteurs, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde après l’anglais, le chinois, l’hindi et l’espagnol. C'est la 4e langue la plus présente sur Internet, derrière l’anglais, l’espagnol et l’arabe. De même, "le français est la 2e langue la plus apprise dans le monde par plus de 50 millions d’individus", selon l'Observatoire de la langue française. Et ce n'est pas Paris, la ville où l'on parle le plus français mais Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au centre du continent africain qui abrite la majorité des francophones. Selon Xavier North, la meilleure défense du français et par conséquent la bonne formule pour laisser son empreinte partout dans le monde, est sa littérarité. En d'autres termes, sa capacité à produire des concepts qui ne peuvent s'énoncer que dans cette "langue-monde".

Langue officielle de la Cour de Justice de l'Union européenne

C'est la seule institution de l'Union où le français occupe cette place. La Cour européenne a ainsi préservé sa dimension juridique. L'institution délibère ainsi dans cette langue. Le français est sa langue de travail : un cas est introduit dans sa langue originelle, traduit en français et les juges rendent leur verdict dans cette même langue. Leur décision est ensuite retranscrite dans les 23 autres langues de l’Union. "C'est la langue d'un droit européen", résume Xavier North.

Médiatrice

"La réalité du français dans le monde, c'est celle-là (...) : le français est toujours en coexistence avec d'autres langues", analyse Xavier North, avec "l'arabe au Maghreb", "l'extraordinaire foisonnement des langues africaines, il dialogue avec l'anglais et ce dialogue est conflictuel en Amérique du Nord parce qu'il y a des rapports de force entre les langues". Le français est "toujours en contact avec d'autres langues" et "c'est ce qui lui confère sa fonction médiatrice". Il est "par excellence une langue de dialogue entre les cultures". Sur son territoire d'origine, le français cohabite avec l'arabe, langue la plus parlée après lui, et 72 langues régionales.

Consacrée par le Nobel de littérature

L'écrivaine Annie Ernaux a été distinguée en 2022 par le prix Nobel de littérature, pour "le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle". Elle est ainsi devenue le 16e auteur français à recevoir la prestigieuse récompense littéraire. "La France, explique Xavier North, est le pays qui a gagné le plus grand nombre de prix Nobel de littérature." De même, après l'anglais, le français occupe le deuxième rang des langues qui en ont le plus reçu.

La langue de Molière

Pourquoi la périphrase "La langue de Molière" désigne-t-elle le français ? Contrairement à Racine et à Corneille, répond Xavier North, "Molière parle, lui, la langue des Français : des aristocrates, des bourgeois, des médecins, des paysans (…), le patois a sa place dans les pièces et même la lingua franca, la langue des marins.Toutes les manières de parler français à l'époque de Molière figurent dans son répertoire dramatique."

Après des débats très animés qui ont ravivé le clivage gauche-droite, les sénateurs ont voté ce texte qui permet d’interdire l’utilisation de l’écriture inclusive dans un large panel de documents.

THOMAS SAMSON / AFP

LANGUE - « Idéologie mortifère » ou « chemin vers l’égalité » ? Le Sénat a adopté ce lundi 30 octobre une proposition de loi de la droite visant à « protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive », au jour de l’inauguration par Emmanuel Macron de la Cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts. Le président a dit craindre de voir la langue française « céder aux airs du temps ».

Après des débats très animés qui ont ravivé le clivage gauche-droite, les sénateurs ont voté à 221 voix contre 82 ce texte qui permet d’interdire l’utilisation de l’écriture inclusive dans un large panel de documents.

Son périmètre est grand : elle prévoit en effet de bannir cette pratique « dans tous les cas où le législateur (et éventuellement le pouvoir réglementaire) exige un document en français », comme les modes d’emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d’entreprise.

Sont également visés les actes juridiques, qui seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls si le texte venait à devenir loi, ce que rien n’assure actuellement car son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale est loin d’être garantie.

« Le masculin fait le neutre »

Dans l’Aisne, Emmanuel Macron avait donné le ton à la mi-journée, défendant « les fondements » de la langue, « les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe » et invitant à « ne pas céder aux airs du temps ».

« Dans cette langue, le masculin fait le neutre, on n’a pas besoin d’ajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre lisible », avait ajouté le chef de l’État dans une offensive peu masquée envers le fameux « point médian » - comme dans « sénat.rice.s » -, l’un des pans de l’écriture inclusive.

Le texte de la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny s’y attaque frontalement mais il va plus loin : il interdit aussi les « mots grammaticaux » constituant des néologismes tels que « iel », une contraction de « il » et « elle », ou « celleux », contraction de « celles » et « ceux ».

« L’écriture inclusive affaiblit la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner », a attaqué pascale Gruny, son collègue Étienne Blanc dénonçant lui une « idéologie mortifère ».

« Vouloir figer la langue française, c’est la faire mourir »

Les bancs écologiste et socialiste ont répondu par de l’indignation : « La droite sénatoriale nous inflige ses lubies rétrogrades et réactionnaires », s’est offusqué le sénateur socialiste Yan Chantrel. « Vouloir figer la langue française, c’est la faire mourir ».

« Quand on parle de l’écriture inclusive, on parle du chemin vers l’égalité femmes-hommes », a plaidé l’écologiste Mathilde Ollivier.

Ce débat clivant a même dépassé le Palais du Luxembourg. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a expliqué sur le réseau X (ex-Twitter) vouloir « protéger » la langue française « contre le wokisme dont l’écriture inclusive est une sinistre et grotesque manifestation ». « La langue française est une créolisation réussie » et elle « appartient à ceux qui la parlent ! », lui a rétorqué Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise.

« Garantir l’égalité devant la langue »

L’écriture « dite inclusive » désigne selon le texte du Sénat « les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ».

Peu convaincue, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a jugé quelques mesures « excessives » sur l’extension aux contrats privés, et estimé que le « rôle » de l’État et du législateur n’était « pas d’être une police de la langue mais de garantir l’égalité devant la langue ».

Tout en prenant soin de s’adresser à « Madame le sénateur Gruny », elle a rendu un « avis de sagesse » sur le texte du Sénat, ni favorable ni défavorable, rappelant que deux circulaires encadrent déjà cette pratique dans les textes publiés au Journal officiel (circulaire d’Édouard Philippe en 2017) et dans l’enseignement (circulaire de Jean-Michel Blanquer en 2021).

Les débats ont révélé plusieurs désaccords. La droite assure par exemple qu’il resterait possible d’utiliser la « double flexion » qui vise à décliner le pendant féminin d’un mot, comme « les sénateurs et les sénatrices » au lieu de « les sénateurs ». Ce que la gauche réfute.

Yann Chantrel a lui estimé que la rédaction actuelle du texte rendrait caduques toutes les pièces d’identité éditées sous l’ancien format, où figure la mention « né(e) le » pour la date de naissance. Ce que la droite a nié. Irréconciliables...

Lors de l’inauguration de la Cité de la francophonie, Emmanuel Macron s’est positionné sur le sujet de l’écriture inclusive, au cœur d’un projet loi étudié au Sénat ce lundi.

Par Maxime Birken

POLITIQUE - Pour le chef de l’État, il s’agit de « ne pas céder aux airs du temps ». Durant la cérémonie d’inauguration de la Cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron ne s’est pas dérobé sur le sujet de l’écriture inclusive, alors que le Sénat doit étudier ce lundi 30 octobre une proposition de loi visant à « protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive ».

Sur cette question délicate, le président de la République a estimé que « la force de la syntaxe [de la langue française] est de ne pas céder aux airs du temps ». Des propos accueillis par des applaudissements nourris. « Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n’a pas besoin de rajouter des points au milieu des mots ou des tirets pour la rendre lisible », a également tranché Emmanuel Macron au château de Villers-Cotterêts, dans l’Aisne.

Déjà interdite à l’école depuis 2021 lors du passage de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation nationale, l’écriture inclusive se retrouve à nouveau au cœur des débats avec cette proposition de loi cherchant à bannir cette forme d’écriture « dans tous les cas où le législateur (et éventuellement le pouvoir réglementaire) exige un document en français ».

De la sorte, des documents comme les contrats de travail, les règlements intérieurs d’entreprises, les modes d’emploi ou les actes juridiques ne seront plus recevables si le texte est adopté par une majorité de sénateurs.

Le texte prévoit aussi d’interdire certains néologismes, comme « iel » (mélange neutre de « il » et « elle ») ou bien « celleux » (qui suit la même logique avec « celles » et « ceux »). La proposition de loi a également pour objectif d’inscrire l’interdiction de l’écriture inclusive dans le code de l’éducation pour acter définitivement son usage dans les établissements scolaires.

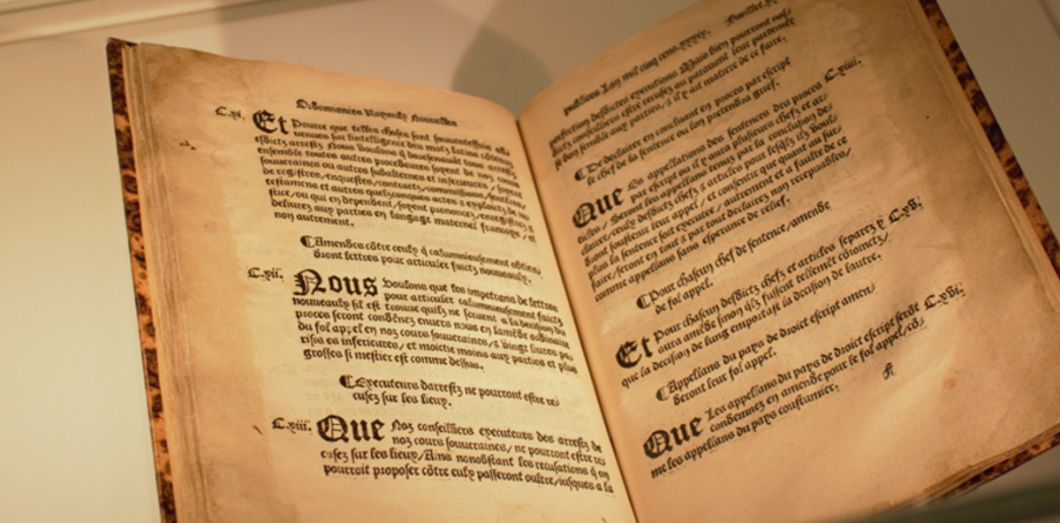

Signée en 1539 par François Ier, elle est souvent présentée comme l'acte qui a officialisé le français. C'est oublier sa nature originelle et ses parts d'ombre.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts devrait être visible à la Cité internationale de la langue française le 1er novembre 2023.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts devrait être visible à la Cité internationale de la langue française le 1er novembre 2023.

Eliselfg via Wikimedia Commons

Le 1er novembre 2023, le château royal de Villers-Cotterêts (Aisne) et sa Cité internationale de la langue française devraient ouvrir leurs portes au grand public. Condamnés à la ruine, les murs du château ont été sauvés par Emmanuel Macron. Déjà parce que le lieu représente un témoignage majeur du patrimoine de la Renaissance. Ensuite parce qu'un événement enseigné dans toutes les écoles s'y est déroulé en août 1539 (la date exacte est incertaine). «Aucun autre lieu au monde ne symbolise mieux la naissance du français, s'enthousiasme Jacques Krabal, l'ancien député de l'Aisne qui a ardemment œuvré pour son sauvetage. Dans l'Aisne, nous connaissons beaucoup de difficultés, mais nous avons cette fierté.»

Le roi de France d'alors, François Ier, avait signé l'année précédente une paix de dix ans avec son ennemi Charles Quint. Ce qui lui a permis de se recentrer sur les affaires domestiques du royaume et le quotidien de ses sujets. Sa cour itinérante a passé tout l'été dans son château de Villers-Cotterêts, où le roi est tombé malade. C'est alors qu'il reprend du poil de la bête qu'il signe l'ordonnance dite «de Villers-Cotterêts».

Un texte de procédure

La mémoire collective a retenu que François Ier avait signé l'acte officialisant le français. On imagine des trompettes de la renommée retentir dans le château, alors qu'en fait, le souverain a approuvé un texte strictement juridique, assez technique d'ailleurs, avec un objectif: obtenir le soulagement de ses sujets par l'abréviation (c'est-à-dire l'abrégement) des procès. On veut accélérer le cours de la justice, on supprime les formalités inutiles. C'est un texte de procédure.

«Il s'agit de remédier aux lenteurs de la justice pour désencombrer les tribunaux», décrypte Charles Baud, chartiste et docteur en droit, qualifié aux fonctions de maître de conférences et auteur de la thèse «L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et sa réception jusqu'aux codifications napoléoniennes». On est assez loin d'une volonté visionnaire pour la langue…

Parmi ses 192 articles, l'ordonnance en comprend un seul, le 111, dans lequel il est bien question de linguistique: les actes de justice devront dorénavant être rédigés «en langage maternel françois et non autrement». Mais, là encore, cette décision s'inscrit dans une logique de simplification des procédures. On exclut de facto le latin, cette langue élitiste que ne maîtrise pas le peuple. En optant pour la langue maternelle, la justice devenait moins obscure pour le quidam. En ce sens, l'ordonnance démocratisait le droit.

Cela témoigne d'un basculement alors qu'en ce XVIe siècle, le savoir ne s'exprimait qu'en latin. Beaucoup voulaient en découdre avec cette langue prestigieuse qui ne voulait pas mourir et donnait des complexes au français. Dans les parlements, ces hautes cours de justice d'alors, on a appliqué la disposition royale sans résistance –en matière de justice, on pouvait bien se passer des mots de Cicéron. «Le parlement de Paris a enregistré le texte le 6 septembre 1539 et dès cette date, tous les actes ont été enregistrés en français, précise Charles Baud, qui a fouillé les archives judiciaires. Le français était d'ailleurs déjà employé dans certains tribunaux de province, notamment dans le Sud-Ouest.»

Plus décisif que l'ordonnance: l'élan littéraire. Dix ans après sa signature, c'est Joachim du Bellay qui a enfoncé le clou avec sa Défense et illustration de la langue française. La langue française «sortira de terre, et s'élèvera en telle hauteur et grosseur, qu'elle se pourra égaler aux mêmes Grecs et Romains», annonçait-il. La mythification de Villers-Cotterêts semble avoir commencé dès l'origine, car elle servait le dessein d'écrivains et d'écrivaines qui s'efforçaient de donner au français une vitalité inédite. Quant à lui immobile, le latin restera une langue considérable de culture, de diplomatie et de religion, même si son lent déclin sera irréversible. En 2021, l'option latin n'a été suivie que par 3% des lycéens.

Qu'est-ce que c'est qu'un langage maternel françois?

Revenons sur la formulation: dorénavant, les actes juridiques doivent être rédigés «en langage maternel françois et non autrement». Un chef-d'œuvre d'ambiguïté digne d'un quatrain de Nostradamus. Ce langage maternel françois déchire depuis longtemps les linguistes: s'agit-il de toutes les langues maternelles parlées en France, ou bien de la seule langue du roi? «Mon hypothèse est que François Ier a volontairement employé cette formule très ambiguë pour contenter tout le monde et prévenir certaines contestations parlementaires pour ménager les particularismes provinciaux», estime Charles Baud.

Ce qui est certain, c'est que le roi n'avait certainement pas l'ambition, ni même le désir, que tout le monde parle français. «Colette Beaune l'a bien montré dans Naissance de la nation France: on était très fier, au XVIe siècle, de la richesse linguistique de la France, où il y avait de multiples dialectes, poursuit le docteur en droit. Cela ne posait pas de problème politique.»

Toujours est-il que cette formulation flottante sera par la suite interprétée à l'encontre des langues régionales. À partir de la Révolution, le latin n'est plus le seul ennemi: s'y ajoutent les différents parlers régionaux. Comme si seul le français pouvait être républicain, les autres langues et dialectes devaient être combattus. Le 2 Thermidor 1794 (20 juillet 1794), Maximilien Robespierre a fait publier un décret lançant la Terreur linguistique. Le chef du Comité de salut public tombera peu après, mais l'anathème jacobin était jeté sur les langues régionales qui susciteront la méfiance tout au long du XIXe siècle.

C'est ainsi que la justice s'appuiera sur l'ordonnance pour refuser l'emploi d'une langue régionale dans la procédure judicaire. La plus ancienne décision trouvée par Charles Baud est l'arrêt «Giorgi contre Masaspino», rendu le 4 août 1859 par la Cour de cassation. Un siècle plus tard, dans le célèbre arrêt «Quillevère» du 22 novembre 1985, le Conseil d'État estimait à son tour que seuls des actes rédigés en français étaient recevables. Cette ordonnance royale a traversé les régimes en raison d'une lacune: le français n'est devenu langue officielle qu'en 1992, avec son insertion tardive dans la Constitution (article 2). C'est à la fois le dernier texte de l'Ancien Régime directement applicable et le plus ancien.

«Les juges judiciaires ou administratifs continuent à s'y référer, alors qu'ils pourraient très bien se contenter de citer la loi Toubon de 1994 ou la version révisée en 1992 de la Constitution. L'ordonnance est un peu une clause décorative, insérée ici pour faire joli, sans raison juridique véritable.» Inutile juridiquement, l'ordonnance de Villers-Cotterêts apporte un souffle symbolique jusque dans nos salles d'audience. Probablement parce que ce texte célèbre une forme de communion nationale autour de la langue.

Une face bien sombre

Avec cette ordonnance, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est elle qui oblige à tenir des registres de baptêmes et de sépultures: il s'agit de l'ancêtre de notre état civil et les généalogistes peuvent aujourd'hui saluer la mémoire de François Ier. Moins reluisant, cette ordonnance comprend aussi un volet pénal qui paraît, regardé avec des yeux contemporains, terriblement cruel et arbitraire. Les procès devaient être rapides et toute une série de mesures visait à aggraver le caractère inquisitoire de la procédure en rognant très sévèrement sur les droits de l'accusé.

Cette justice expéditive cherchait avant tout des coupables, au détriment des droits les plus élémentaires de la défense. Tout ce que combattront les philosophes des Lumières. «Si l'ordonnance n'avait pas été connue pour sa décision sur la langue, elle aurait pu devenir tristement célèbre pour les procès kafkaïen où l'accusé est livré à lui-même, seul, sans ressources ni connaissance des pièces du dossier et, surtout, sans l'assistance d'un avocat, constate Charles Baud. On s'étonne que les révolutionnaires n'aient pas agité ce texte comme symbole de l'iniquité du droit pénal sous l'Ancien Régime!»

Fort heureusement, seul son volet linguistique est passé à la postérité, au point d'incarner l'officialisation du français. «Dire que le français est devenu officiel à Villers-Cotterêts est évidemment un raccourci, sourit Charles Baud. Quand je l'entends dans les médias, en tant qu'historien attaché à la véracité des sources, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un manque de précision et de rigueur. Mais c'est le jeu: les gens ont besoin d'avoir des jalons, des repères spatio-temporels communs. C'est ce qui permet de faire société.» Ce texte mythique est aujourd'hui revenu au bercail: on pourra bientôt le découvrir là où il est né, dans le flambant neuf château de Villers-Cotterêts.

Lorsque les Latins voulaient désigner un ensemble d’arbres ou d’arbustes de même espèce, ils ajoutaient un suffixe – ETUM au nom de l’arbre. Par exemple, OLIVETUM désignait une plantation d’oliviers (OLIVA) et ROBORETUM un bois de chênes (ROBUR, d’où ROUVRE en français, ROURE en provençal). Il faut remarquer d’ailleurs que la langue française emploie encore, pour jouer le même rôle, des termes de même formation, tels que PINEDE ou OLIVETTE.

Dans la toponymie provençale, ce suffixe, qui a été emprunté au latin se retrouve sous les formes – ET et EDE : le FIGUEIRET caractérise une plantation de figuiers et la ROUREDE est un bois de chênes.

Voici une liste des noms de lieux de cette catégorie, étant précisé qu’elle n’est pas exhaustive mais qu’elle comporte déjà un assez grand nombre de spécimens.

Dans cette liste, à côté du nom actuel, figure une forme ancienne lorsqu’elle existe et la traduction est donnée le plus souvent par le dictionnaire le Trésor du Félibrige (Lou Tresor dóu Felibrige) de Frédéric Mistral (1878).

Aubarède, Albareta : lieu planté de peupliers blancs.

Avelanède : plantation de noisetiers.

Bagarède : taillis de jeunes lauriers, bois de lauriers.

Bletounet, Bletounède, Bletoneda : bois nouvellement planté.

Bouisset, Bexutum : lieu planté de buis.

Cadenet, Cadenède, Cadanetum, Cadaneda : lieu couvert de cades.

Cannet, Cannetum : cannaie, taillis de roseaux.

Castagnarède : châtaigneraie.

Corneidère, Cornarieta : bois de cornouillers.

Fenouillet, Fenouillède : lieu où le fenouil abonde.

Feouvède : fougeraie, lieu couvert de fougères.

Figueiret, Figaredum : plantation de figuiers.

Fraxinetum, Fraxineda : frênaie. Le terme Fraxinetum a plus particulièrement désigné au Moyen Age, le golfe de Saint Tropez, base d’opérations des Sarrasins.

Garoupède : lieu planté de garou ou sainbois (espèce d’arbrisseau).

Genebreda : lieu planté de genévriers.

Ginestet, Ginestedum : lieu où le genêt abonde.

Gourrède : plantation d’osiers.

Nogarède : noiseraie, lieu planté de noyers.

Oliverède : plantation d’oliviers.

Oumède, Olmeta : ormaie, lieu planté d’ormes.

Oinède, Pineta, Pinetum : pinède.

Pourraquède : lieu planté d’asphodèles.

Rourède, Rovoretum : chênaie.

Sanguinède : lieu couvert de cornouillers sanguins.

Suveret, Suveretum : bois de chênes lièges.

Tremoureda : bois de peupliers.

Vernet, Vernède, Vernetum, Verneta : bois d’aulnes.

Vorzeda : lieu planté d’osiers noirs.

Il est à noter qu’à côté de la formation en EUTUM, on trouve une formation en – IER, IERE qui joue le même rôle : BOUISSIERE, CADENIERE, FENOUILLERE, GINESTIERE, etc…

Source : "Lou terraire" (Le terroir) Revue culturelle provençale

Par Jean-Marc Proust — 24 novembre 2010

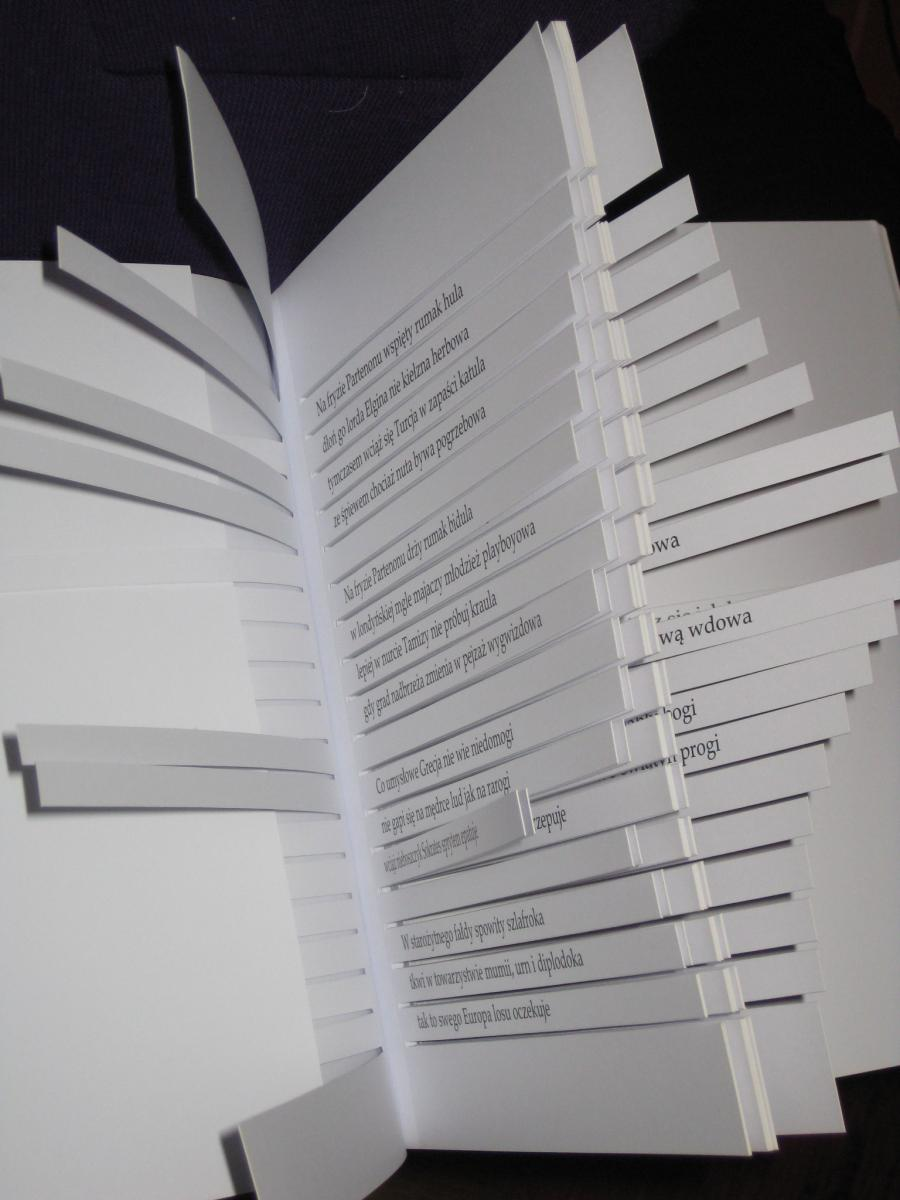

Le 24 novembre 1960, Raymond Queneau et François Le Lionnais fondaient l'Oulipo. Le principe: établir des contraintes formelles, puis de les traduire sous forme de textes. Une idée: la rigueur devient source de créativité.

Mettre la langue sous corset pour faire jaillir l’imaginaire? Sur le principe de la contrainte littéraire, l'Ouvroir de littérature potentielle, l'Oulipo, crée depuis 50 ans des textes à part. Ses membres les plus célèbres –Raymond Queneau, Italo Calvino, Georges Perec– sont morts, mais le groupe continue à écrire sous contrainte: littérature, mathématiques et fantaisie sont les règles. Et le résultat –un jeu avec les mots savant et joyeux– séduit de plus en plus. Comme Umberto Eco, nombreux sont les «Monsieur Jourdain faisant de l'Oulipo sans le savoir». Retour sur une aventure littéraire hors normes.

Au début étaient le Verbe et le théorème

Le 24 novembre 1960, Raymond Queneau et François Le Lionnais fondent l'Oulipo. L'un est écrivain, rendu célèbre un an auparavant par Zazie dans le métro, l'autre est ingénieur –il a écrit un livre sur Les Nombres remarquables. Et ça tombe bien car l'Ouvroir de Littérature Potentielle se situe au croisement des mathématiques et de la littérature. Avec l'Oulipo, la rigueur devient source de créativité. Il s'agit d'établir des règles, des contraintes formelles, puis de les traduire sous forme de textes. Premier exemple avec Exercices de style, (1947) dans lequel Queneau écrivit la même histoire de 99 manières différentes. En 1961, il publie Cent mille milliards de poèmes, un petit ouvrage de dix sonnets dont chaque strophe est découpée pour pouvoir se combiner aux autres. Hum… la meilleure des explications reste une photo:

Il s'agit de la version polonaise via Wikimedia Commons / awersowy CC License by

Il s'agit de la version polonaise via Wikimedia Commons / awersowy CC License by

Ainsi, explique l'auteur, «le lecteur peut composer 1014 sonnets différents, soit cent mille milliards». Et la lecture de l'ensemble atteint des proportions inconcevables:

«En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a plus d'un million de siècles de lecture, et en lisant toute la journée 365 jours par an, pour 190.258.751 années plus quelques plombes et broquilles (sans tenir compte des années bissextiles et autres détails).»

De la poésie, des mathématiques et du jeu: tout l'Oulipo est déjà là. Avec cet enjeu de la participation active du lecteur: «Comme l'a bien dit Lautréamont, la poésie doit être faite par tous, non par un.» D’emblée, les «poètes scientifiques» que sont les membres de l'Oulipo se fixent pour ambition d’explorer les contraintes du langage. Avec un credo: ces contraintes favorisent la créativité. Que le résultat soit abscons, iconoclaste, qu'il ressemble (souvent) à des blagues de potache ou des écrits scientifiques, il laisse rarement indifférent.

Coopté en 1967, Georges Perec donne bien vite au mouvement quelques-uns de ses plus beaux fleurons. Avec La Disparition (1969), il signe un premier tour de force: quelque 300 pages écrites sans la lettre «e», lettre disparue. Cette contrainte répond au doux nom de lipogramme. Avec Les Revenentes (1972), titre volontairement fautif, il s'impose la règle inverse: «e» sera la seule voyelle. Cette contrainte, indiquent les puristes, est celle du monovocalisme. Dans La Vie mode d'emploi (1978), roman –ou plutôt romans comme le précise le sous-titre–, «il travaille à partir du carré eulérien d'ordre 10, une énigme résolue par des mathématiciens en 1958, explique Olivier Salon. Le roman n'existe que parce que cet objet a été trouvé. C'est un roman extrêmement contraint bien qu’il ne soit nul besoin de connaître le carré eulerien pour le lire!». Le cahier des charges est fascinant. Georges Perec déplace son lecteur dans cet immeuble en utilisant les mouvements du cheval d'un jeu d'échecs. Par un mouvement calculé, le cheval explorera toutes les cases de ce damier qui en compte 100, sans jamais repasser par l'une d'entre elles. Chaque chapitre (appartement, pièce, couloir) devra faire figurer «42 objets obligatoires à insérer de force». Aujourd'hui encore, les fans de Perec n'en finissent pas de découvrir des significations cachées dans ce roman protéiforme. Champion olympique du jeu avec les mots, Georges Perec écrivit également un palindrome (phrase ou mot se lisant indifféremment dans les deux sens) de... 1.247 mots.

Autre auteur fameux, Italo Calvino épousa souvent les contraintes oulipiennes. Si par une nuit d'hiver un voyageur est un roman composé de... débuts de roman, organisé savamment à partir du carré sémiotique de Greimas (on reprend son souffle…). Secrétaire définitivement provisoire et secrétaire provisoirement définitif de l'Oulipo, Marcel Bénabou s'applique «à reverdir le langage cuit» (selon l'expression de Robert Desnos) que sont les dictons, proverbes ou citations, forcément figés, pour… en créer d'autres. Paul Fournel s’attacha à la «contrainte du prisonnier», laquelle consiste à écrire sans les lettres qui «dépassent» en haut ou en bas, pour gagner de la place sur un papier dont ledit prisonnier doit faire l'économie: «Ni P, ni Q, ni F.... incarcérés, nous écrivons sur une rame économisée au maximum...» Hervé Le Tellier détourne le Pater noster du côté du métro: «Notre Auber qui êtes Jussieu…» Chez les Oulipiens, la contrainte est parfois expliquée, parfois non. Parfois imperceptible, parfois visible, comme dans ce poème de Jacques Bens:

A

la

mer

nous

avons

trempé

crûment

quelques

gentilles

allemandes

stupidement

bouleversées.Hors Oulipo, il faut signaler quelques absences: Boris Vian, Julio Cortázar, Umberto Eco, Jean Tardieu, Michel Leiris... Sans aucun doute, Boris Vian aurait été un oulipien de la première heure. L'Oulipo n'est-il pas issu du Collège de Pataphysique dont il était l'initiateur? Hélas, il mourut en 1959, un an trop tôt. Cortázar, lui, refusa d'entrer à l'Oulipo, qui l'avait pourtant coopté. Pour ce communiste irréductible, un mouvement littéraire non politique ne présentait, semble-t-il, pas assez d'intérêt. Quant à Umberto Eco, se présentant comme un «Monsieur Jourdain faisant de l'Oulipo sans le savoir», il suit les travaux du groupe mais sans entrer dans le cercle, affirmant qu'il «n'y a pas d'art sans contrainte».

Plagiaires par anticipation

Né en 1960, l'Oulipo revendique quelques héritages. Les précurseurs sont aimablement qualifiés de plagiaires par anticipation. A commencer par les Grands Rhétoriqueurs, des poètes du XVe siècle, à qui l'Oulipo emprunte la contrainte et... l'ouvroir, ce lieu clos où les moines se retiraient pour cogiter. Nul hasard donc si l'Oulipo, au moins à ses débuts, ressemble à une société secrète. Parmi les précurseurs, il faut aussi signaler... Jean-Sébastien Bach. Dans l'Art de la fugue ou la Passion selon Saint-Mathieu, il utilise un thème reprenant les lettres de son nom, qui sont aussi en notation allemande des notes de musique (BACH: Si bémol - La - Do - Si bécarre). De nombreux compositeurs lui rendront hommage de la même manière.

D'autres emprunts sont revendiqués. S’appuyant sur les poèmes-calembours de Franc-Nohain écrits en 1894 (Inattentions et sollicitudes), tel celui-ci:

Appétit vigoureux, tempérament de fer,

Member languit, Member se meurt – ami si cher,

Qu'a Member?

L'Oulipo crée une théorie des sollicitudes et compose des vers se terminant par des jeux de mots similaires (Qu'a mis Kaze? Qu'ont tes nerfs? Mais qui lit Mandjaro? Donc qu'a Millot?) où l'on retrouve, évidemment, un brin de mathématiques:

Il donne le tournis, ce diable de л,

Demi-tour du tour au rayon, sans répit,

Oh, qu'a л?

«Mam‘zelle Gibi / m’traite d’abruti/ Qu’a Gibi?» En composant l'Ami Caouette, Serge Gainsbourg s'en souviendra.

Excusés pour cause de décès

Aujourd’hui, la contrainte oulipienne semble s’être démocratisée. Sur les tracts, dans les publicités, les titres de journaux ou de films, le jeu avec le langage est monnaie courante. L’on ne résiste pas à évoquer ce sketch des Monty Pythons où Eric Idle s’exprime en anagrammes.

La plupart de ces emprunts «sont basés sur des jeux de mots, observe Marcel Bénabou. Mais il s'agit plus souvent d'un clin d'œil que d'une véritable contrainte. On a parfois l'impression que les Oulipiens s'amusent à faire des jeux de mots. C'est tout à fait exact mais ce n'est pas que cela. Nous explorons le langage, les virtualités du langage pour écrire». Même constat chez Olivier Salon: «L’Oulipo reste un laboratoire de recherche.» Sans doute est-ce pour cela que, vu de l'extérieur, l'Oulipo ressemble parfois à une secte, avec des règles, particulièrement strictes, ou joyeusement absurdes. On y entre par cooptation, à l'unanimité des membres. Faire acte de candidature est le meilleur moyen de n'être jamais coopté:

«Nul ne peut se porter candidat.»

Certains, pour l’avoir oublié, ne seront jamais oulipiens. De même, un refus est considéré comme définitif. En outre, l’Oulipo coopte ses membres de manière malthusienne. «Queneau estimait qu'au-delà de 10 personnes, on ne peut pas travailler sérieusement autour d'une table», explique Marcel Bénabou. Le cercle compte aujourd’hui compte 37 membres, dont 12 17 sont… morts. Car, une fois entré, on est oulipien à vie et même au-delà. Aussi, après leur disparition, les membres sont-ils «excusés pour cause de décès» s’ils manquent une réunion. Et il n'existe qu'un seul moyen de quitter l'Oulipo: se donner la mort en présence d'un huissier à qui on indiquera fermement que telle est la raison du suicide. Ces règles étaient voulues par Queneau «en réaction au mode de fonctionnement des Surréalistes qui passaient leur temps à s'exclure», indique Jean-Claude Guidicelli, réalisateur du documentaire L’Oulipo, mode d’emploi. Au début, les réunions sont quasi-clandestines. Aujourd’hui encore, elles restent réservées aux membres. Autour d’une bonne table s’organise un rituel immuable. «L’ordre du jour est découpé en trois temps, explique Olivier Salon: création –l’idée d’une nouvelle contrainte, rumination –on évoque une idée en germe, érudition –lectures, références…» Si la partie créative ne suscitait aucune idée, la réunion serait immédiatement annulée. Mais «ce n’est jamais arrivé…»

La notoriété s’est accrue. Longtemps indifférente, l'Université abonde désormais en travaux consacrés à l'Oulipo. Du lycée au primaire, l'audience de l'Oulipo ne cesse de s'élargir. «Chez beaucoup d'enseignants, il y a un amour réel de l'Oulipo», se réjouit Marcel Bénabou; et l'utilisation des contraintes fait désormais partie du champ pédagogique. Le temps est révolu où, à Rosay-en-Brie, en 1974, un professeur faisait scandale pour avoir dicté à ses élèves un extrait de Zazie dans le métro, suscitant un déluge de plaintes parentales (2)… Depuis les années 1990, l’Oulipo s’ouvre aussi à ses admirateurs avec des lectures publiques, la participation à des colloques ou conférences, ou des représentations théâtrales. Si le cercle des oulipiens est restreint, l'aventure s'est élargie et diversifiée. L'Italie dispose d'un Opificio di Letteratura Potenziale. Mieux, avec le phénomène de l’Ou-X-Po., toute activité peut désormais disposer de son ouvroir pour explorer ses potentialités. Voici un Oubapo (ouvroir de bande-dessinée potentielle, où s’illustre par exemple Lewis Trondheim), un Oulipopo (littérature policière), un Ouarchpo (architecture)... Le web a élargi le cénacle des aficionados. «Il y a sur internet un phénomène assez curieux, constate Marcel Bénabou: des quantités de sites se réclament de l'Oulipo. Il y a aussi une liste Oulipo, constituée d'admirateurs qui échangent entre eux des travaux sous contrainte, en ayant recours aux outils informatiques.»

Après la mort de Perec, champion olympique de la contrainte, la question de la survie de l'Oulipo avait été posée. Puis, de nouveaux membres entrèrent dans le cercle, un groupe aux allures de «famille». Car il s'agit d'un «groupe et non d'un mouvement littéraire. Un mouvement littéraire meurt avec ses fondateurs. C'est le cas du Surréalisme, du Nouveau roman... Or, l'Oulipo vit toujours», observe Jean-Claude Guidicelli. «Ce qu'on a en commun, c'est un rapport au langage, observe Marcel Bénabou. Les membres du groupe ne sont pas tenus à l'obéissance à l'égard d'un maître, (comme ce fut le cas pour le surréalisme), ni au respect d'une doctrine littéraire. Il n'y a pas d'enjeu dogmatique entre nous.» Pas de concurrence non plus, tant les œuvres des oulipiens sont différentes. Le cercle ou la famille continue donc à se réunir, à explorer, à remplir sa «fonction essentielle qui est d’inventer des formes littéraires», conclut Olivier Salon. Raymond Queneau et François Le Lionnais peuvent donc tranquillement continuer à se faire excuser pour décès.

Des linguistes s'attaquent à l'Académie française et aux discours affirmant que notre langue va mal, saluent les écritures inclusives et prônent l'équivalence de l'oral et de l'écrit. Une mise au point salutaire mais paradoxale.

Il existe plusieurs manières d'aborder une langue: l'approche descriptive (on observe et on relate) se distingue de l'approche normative (on fixe des règles et on corrige les écarts). L'Académie française penche invariablement vers le normatif, tandis que les linguistes tendent au descriptif, plus neutre d'un point de vue scientifique.

Mais ces approches complémentaires peuvent devenir des oppositions franches à la vue d'un point médian ou d'un SMS –pardon, d'un texto–, bourré d'emojis et d'abréviations. Est-ce Molière qu'on assassine?

Molière, français langue étrangère

Pas vraiment, rappellent des linguistes dans Le français va très bien, merci, car la langue de Molière –«expression commode»– n'est pas la nôtre. En effet, nous ne la lisons pas «dans la graphie d'origine». «Si on le faisait, on découvrirait des signes étranges pour nous, comme le tilde au-dessus de la voyelle pour indiquer qu'elle est nasale: “nous voyõs”. “Moi” s'écrivait “moy” et “français”,“françois”, prononcé “fransoué”. Eh oui, la prononciation aussi a changé. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les lectures reconstituées par Benjamin Lazar sur YouTube. La fameuse “langue de Molière” y apparaît presque comme une langue étrangère.»

Cette mise en garde est salutaire: essayez donc de lire Rabelais ou Montaigne en VO… Idéaliser une langue prétendument figée est illusoire. Et l'imposer, plus encore. Molière lui-même en riait dans Les Femmes savantes. Et c'est pourtant ainsi qu'une langue s'enseigne.

Qui plus est, le français se parle bien au-delà de nos frontières. Or, en dépit de cette «hétérogénéité», l'enseignement de notre langue repose sur des choix, qui conduisent à «UN français artificiellement épuré» dans lequel on privilégie «“j'appris”, le passé simple, mais pas “j'ai eu appris”, le passé surcomposé; “quatre-vingt-dix”, mais pas “nonante”».

Dans leur tract, les linguistes déplorent ces choix normatifs qui président à l'enseignement des langues en plaidant pour une «éducation plurilingue». L'on s'affranchirait ainsi de «la culture de la norme unique forgée par Paris» pour donner davantage de place à la francophonie et aux langues régionales.

Et voici un premier paradoxe.

Comment ne pas approuver telle proposition, synonyme d'enrichissement de l'apprentissage? Mais comment conjuguer cette difficulté supplémentaire au moment où, déjà, l'enseignement du français pose de nombreux problèmes? Les linguistes atterrées suggèrent une forme de complexité tout en en récusant d'autres: ainsi de l'orthographe, dont il faudrait cesser de faire un «outil de sélection» en autorisant «les correcteurs automatiques aux examens comme les calculatrices en maths ou en physique».

L'orthographe, stigmatisante et ludique

L'orthographe justement. Objet de fascination ou de répulsion. Au moment où «la plus grande dictée du monde a rassemblé 1.397 participants sur les Champs-Élysées» dimanche 4 juin, les linguistes balaient cet engouement d'un expéditif: «Des “fautes” d'aujourd'hui deviendront sans doute la norme en 2050.» Écrit au format «réforme de 1990», à la fois «mise à jour» et «rationalisation» qui ne «mettent pas la langue en danger», le tract ignore les accents circonflexes mais autorise une «gageüre», préfère «weekend» à «week-end».

Citant Paul Valéry, selon qui l'orthographe française va du «cocasse» à l'«absurde», il pointe avec gourmandise l'évolution de la langue, «une succession d'ajustements» et beaucoup d'incongruités:

«“Dompter” vient du latin domitare, qui ne contient pas de p.»

«“Posthume” n'a rien à voir avec humus (sinon que son orthographe fait penser à enterrer), il dérive du latin postumus, superlatif de posterus. Le “h” n'a donc pas de raison d'être.»

«“Aspect”, “respect”, “suspect”ont gardé de leur origine un “c” muet. Mais pas “objet”, “préfet”, “projet”, “sujet”, “rejet”.»Rien de cohérent, donc. Estimant qu'il «est devenu pratiquement impossible d'écrire sans faire aucune faute», les linguistes préconisent d'autres mesures de simplification (adieu «oignon», bienvenue «ognon»). Assurément populaire depuis que Bernard Pivot l'a mise en scène à la télé, la dictée reste source d'angoisses pour nombre d'élèves.

«Si notre orthographe ne parvient pas à faire peau neuve, c'est parce qu'elle est devenue un marqueur social extrêmement puissant.» Marqueur générationnel et marqueur culturel plutôt que social, car la dysorthographie touche toutes les catégories sociales.

Par-delà les querelles qu'elle génère, la simplification, voire la démocratisation de l'orthographe ou de la grammaire nous fait passer du descriptif au normatif. Il s'agit de décisions tout aussi arbitraires que celles qui ont prévalu aux siècles passés. Favoriser l'apprentissage et éviter les discriminations: la position se défend aisément. Elle est pourtant peu cohérente au regard d'autres propositions contenues dans le tract: donner davantage de place aux variantes francophones, intégrer l'écriture inclusive. Car, là, il n'est plus du tout question de simplifier.

Inclusive Cerfa ou oulipienne?

«Si l'on réenseignait l'accord de proximité en français à côté de l'accord au masculin pluriel? Si l'on continuait à tester des techniques pour exprimer le genre, puisque seules les plus plébiscitées resteront en usage?» «Né au début du XXIe siècle, le néopronom iel, comme d'autres innovations récentes (ellui, celleux, toustes) permet de garder l'indétermination; créé au départ pour désigner une personne non-binaire, iel évolue vers un emploi générique (surtout au pluriel).»

De telles propositions ont l'avantage de faire sortir du bois les réacs de toutes obédiences et les «amoureux de la langue» que récuse la linguiste Julie Neveux, s'exprimant au micro de France Inter. Est-ce assez pour les légitimer? Et, surtout, faire fi de la complexité nouvelle qu'elles entraînent? Pourquoi simplifier ici pour complexifier ailleurs? Le descriptif laisse place à un normatif revendiqué, celui d'une langue qui porte un combat politique, avec son cortège de «néographies».

Dans un média –surtout quand il en a préconisé l'usage–, l'écriture inclusive est forcément désirable. Or, le tract, qui y consacre un chapitre, se borne à en faire une technique.

«Pour favoriser le sens générique, les doublets de type “Françaises, Français” ou la parenthèse utilisée sur les documents officiels à la fin du XXe siècle (“né(e)”, “domicilié(e)”) ne semblaient pas gêner grand monde. Le terme “écriture inclusive” désigne parfois toutes ces techniques ou bien, par restriction, un seul procédé d'abréviation, permettant d'éviter les doublets et de gagner de la place: les étudiant.e.s, étudiant-e-s ou étudiant·es abrégeant les étudiants et étudiantes. »

C'est bien là le problème. Si l'écriture inclusive a la beauté d'un formulaire Cerfa, elle ne servira qu'à complexifier la langue, j'allais écrire: l'enlaidir –mais c'est là un jugement subjectif. À cet égard, et c'est bien démontré, l'accord dit de voisinage ou de proximité est nettement plus séduisant –et probablement plus facile à apprendre car «on ne dit pas “certains régions et départements”». L'évidence.

Pour ma part, l'écriture inclusive est séduisante lorsqu'elle devient un exercice de style, une contrainte oulipienne. Mieux encore: qu'elle soit indiscernable à première vue, pour mieux duper le lectorat rétif (comme cet article par exemple). Car la langue est aussi un jeu, un plaisir, une joie et tout cela semble ici oublié.

Choisis ton camp, camarade linguiste!

C'est là l'ultime paradoxe de ce tract, pourtant stimulant. Le plaisir de la langue y est étonnamment absent, alors qu'il a été rédigé par des personnes qui ont choisi de lui consacrer leur vie professionnelle. Comme le sujet est politique, ces textes écartent tout ce qui fait la saveur de la langue: ses difficultés, ses surprises, ses exceptions.

La notion de jeu (et l'apprentissage peut être ludique) est absente. L'exception est stigmatisée, la difficulté repoussée. La littérature? Disparue. Absents, le rire ou l'émerveillement que procurent une blague, un jeu de mots, une tournure maladroite ou subtile. Comme si la langue, ce bien commun utilisé et malmené par n'importe qui, ne devait être «envisagée (que) de façon scientifique». En nous déniant le plaisir de regarder des étoiles filantes sans rien comprendre à la physique.

En revanche, des évolutions sont proposées qui ne vont pas toutes dans le sens d'une facilité accrue. Sous couvert de neutralité scientifique, c'est une vision de la langue qui est proposée et qui mérite d'être discutée. Il suscitera des colères conservatrices et ravira les apôtres d'une écriture débarrassée de sa pesanteur patriarcale. Il nourrira un débat sans cesse recommencé et toujours passionné. Il permettra d'illustrer le slogan (pardon) de Roland Barthes: la langue est «fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire».

En attendant que ces linguistes atterrées parviennent à s'installer sous la coupole du Quai Conti. Car, oui, évidemment, ce tract n'oublie pas de cocher quelques cases corporatistes: «Et si l'Académie française élisait pour moitié des linguistes, en s'inspirant de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique?» Chiche?

Les résultats au concours 2022 de recrutement des professeurs des écoles sont tombés et, pour certains, ils ne sont pas bons du tout. Grammaire, orthographe, conjugaison, syntaxe et mathématiques : les correcteurs décrivent des candidats à « la langue pauvre », peu cultivés, qui citent des programmes de téléréalité ou des films Disney.

Alors qu'on se désole régulièrement de la baisse du niveau des élèves, les aspirants professeurs des écoles ne font pas beaucoup mieux, si on en croit les rapports des jurys du Concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE). Que ce soit à Lille, Besançon, Clermont-Ferrand, Strasbourg ou Marseille, les correcteurs s'inquiètent du manque de culture générale des candidats et de leurs lacunes de base en orthographe, grammaire ou encore en mathématiques. « Très peu de candidats citent des sources qui permettraient de démontrer une culture personnelle déplore par exemple le rapport de l'académie de Lille. Certains le font en se trompant d’auteur, en citant une émission de téléréalité ou des dessins animés de Disney. Une petite minorité est en mesure de citer quelques lectures personnelles. »

La forme n'est pas en reste : « Beaucoup de correcteurs s’étonnent encore du manque de maîtrise de la langue française, relèvent énormément d’erreurs orthographiques (accords de base), des fautes de syntaxe et des expressions familières, note le même rapport. La ponctuation est absente de certaines copies, les virgules, d’une manière générale, sont peu utilisées. »

Des connaissances « chancelantes »

Un exemple édifiant du niveau de certains candidats : la définition du mot « chancelant », que « très peu de candidats » sont en mesure de donner « au grand étonnement des correcteurs, puisque le contexte était fortement aidant ». Dans la grande majorité des cas, les candidats de l'Académie de Lille relient cet adjectif (qui signifie « vacillant ») au radical « chance » ou « chant » : « Il en découle donc que des enfants « chancelants » sont des enfants qui ont de la chance, qui sont joyeux, innocents, insouciants… » Le jury de Besançon fait, pour sa part, remarquer que « les mots familiers tels que "cool" n’ont pas lieu d’apparaître dans une copie de concours qui vise à recruter de futurs experts qui auront en charge d’enseigner la langue française aux plus jeunes élèves ».

À Marseille, la moyenne générale des aspirants professeurs des écoles dans la partie « lexique et compréhension lexicale » est de 1,84 / 4. Une note assez basse pour faire dire aux jurys « que le point faible des candidats demeure le lexique. Cela avait déjà été observé l’année dernière mais le constat est à nouveau alarmant cette année, en atteste la moyenne obtenue à cette partie. » Ces mêmes correcteurs dénoncent l' « inculture littéraire et artistique » de « nombre de candidats ». À Limoges, les correcteurs alertent sur le nombre de pénalités infligées pour des problèmes de langue, « dans toutes les épreuves puisque toutes les copies sont pénalisées, avec des caractéristiques plus fortes en français (45 % obtiennent la pénalité maximale) et en épreuve d’application (41,4 % obtiennent la pénalité maximale) qu’en mathématiques (26,4 % obtiennent la pénalité maximale) ».

« Des propos vagues et sans consistance »

À Clermont-Ferrand, même constat. Un nombre « significatif » de copies accuse une expression qui « n'est pas bonne, voire fautive à l'excès » ; certaines « ont mis en évidence une faiblesse des connaissances dans le domaine de la langue française. » Des candidats, note le jury, répondent « à peu près au hasard aux questions posées. Ce sont aussi l’identification et l’analyse de l’emploi des temps verbaux qui ne sont pas du tout réussies, collectivement. » Les correcteurs se désolent que « plusieurs copies [...] se soient contentées de généralités passe-partout, souvent empruntées à l’expérience personnelle, et donc sans réelle pertinence dans un développement de cette sorte »soit« de propos vagues et sans consistance, semblables à ceux que l’on pourrait entendre dans une conversation relâchée ».

En mathématiques, le niveau ne semble guère meilleur. Le jury de Besançon note même que « le nombre de copies affichant des non-réponses est en nette augmentation » ; alors que le sujet est jugé « accessible » et que les « formules de calcul sont données », les résultats très faibles des candidats interrogent les correcteurs « sur la qualité de maîtrise par les candidats des contenus des programmes de l’épreuve et des notions mathématiques convoquées ». Et même ici, le niveau de langue « relâché » semble poser problème, puisque « des expressions familières, une grande impropriété lexicale, une langue pauvre, au lexique répétitif et sans pertinence, ainsi qu’une mauvaise orthographe » émaillent les copies de mathématiques. À Strasbourg, de « très nombreux candidats ne connaissent pas la définition d'un nombre décimal ». Difficile dans ces conditions de faire monter le niveau.

Par Jean-Loup Adenor

Voici comment cette marque de ponctuation a divisé le monde.

Milennia via Pixabay

Milennia via Pixabay

Repéré sur The Guardian

Six siècles après son invention, notre cher point d'exclamation alimente toujours autant de controverses. Imaginez quand même qu'une dispute peut débuter sur un simple quiproquo quant à son utilisation. Mais que seraient nos conversations sans cette ponctuation? Probablement ennuyeuses. Tombé en désuétude puis héros de la campagne présidentielle américaine, le «!» n'a jamais cessé de nous surprendre.

Comme le rapporte le Guardian, l'érudit italien Iacopo Alpoleio da Urbisaglia aurait inventé le point d'exclamation vers le milieu du XIVe siècle. Autrefois représenté par une barre inclinée à droite sous laquelle deux points étaient dessinés, ce signe grammatical symbolisait l'admiration. En 1611, soit 300 ans après sa conception, le lexicographe Randle Cotgrave a certes défini le «!» comme une incarnation de l'admiration, mais également de la détestation. Cette ponctuation était la première à traduire des sentiments.

Pourtant, en 1920, le point d'exclamation a disparu des radars et n'a plus figuré que dans la propagande politique et la publicité. «!» a patiemment attendu son heure jusqu'à l'apparition de son véritable foyer: internet, avec ses pièges et ses promesses de communication rapide et facile. Mais, surprise: témoin de notre spontanéité, allégresse ou mécontentement, le point d'exclamation est devenu clivant.

Les baby-boomers perçoivent un message ponctué de ce signe comme criard, tandis que les millennials interprètent un manque de points d'exclamation comme de la mauvaise humeur. Les membres de la génération Z évitent quant à eux la controverse en préférant intégrer des émojis à leurs conversations.

En 2014, certains se sont même demandés si cette ponctuation n'avait pas atteint son pic d'utilisation, spéculant qu'elle deviendrait bientôt désuète. Ces derniers avaient tort. Ils étaient loin de se douter de la venue prochaine d'un personnage qui allait se présenter à l'élection présidentielle des États-Unis: Donald Trump, alias le grand roi MAGA.

À utiliser avec modération

La palme du plus grand crieur sur les réseaux sociaux revient, bien sûr, à (roulement de tambours) l'ex-président américain. Depuis ses débuts sur Twitter en 2009 jusqu'à la suspension de son compte onze ans plus tard, Donald Trump s'est livré à une véritable surenchère du point d'exclamation. 33.000 «!» en douze ans. Selon le site de données statistiques FiveThirtyEight, 60% de ses tweets en contenaient au moins un. Le Républicain a même établi son record personnel à quinze «!» d'affilée. Il serait parfois utile de rappeler qu'il n'y a pas que l'alcool qui doit être consommé avec modération.

Cette utilisation excessive n'est cependant peut-être pas qu'un simple coup de folie, mais un véritable coup de maître. Le «!» active le système d'alarme de notre cerveau: nous prêtons davantage attention aux messages en comportant. Pour le démontrer, le logiciel d'analyse marketing TrackMayen a examiné 1,5 million de messages Facebook de 6.000 grandes marques, et a constaté que les posts contenant au moins un point d'exclamation suscitaient trois fois plus d'interactions.

L'utilisation excessive de ce signe a même impacté l'enseignement. En 2016, l'Éducation britannique a émis une directive pour faire échouer aux examens les élèves qui ne l'utilisaient pas de manière appropriée. L'idée était de bannir tout abus d'usage avant que ce trop-plein d'exclamations ne devienne –ce que le dictionnaire urbain appelle– la bangorrhée, c'est-à-dire l'écriture abusive de cette ponctuation.

Aujourd'hui, l'image du «!» en tant que vecteur de bonnes nouvelles se démocratise et équivaut de plus en plus à un sourire. Alors saupoudrez vos messages d'un, de deux voire de trois points d'exclamation si vous êtes particulièrement enthousiaste. Mais par pitié, pas quinze.

Quand une élue donne sa langue au rat.

Nombreux sont les animaux à accompagner les humains, depuis des millénaires, tant au quotidien que dans leurs traditions, leurs superstitions, leurs symboles et leurs langages. Certains ont la cote (le chat, le chien, le bébé panda), d'autres sont carrément mal vus (le moustique, le scorpion, le pangolin en période d'épidémie). Dans la catégorie des mal-aimés mais des très fréquentés, le rat occupe une place de choix.

On ne connaît pas vraiment l'origine du mot «rat»; selon le Grand Robert, il serait apparu à l'écrit pour la première fois à la fin du XIIe siècle et viendrait, peut-être, de l'allemand «ratt», une onomatopée née du bruit du rat qui grignote; à moins que ce ne soit un dérivé roman du latin «radere», ronger. En tout cas on voit l'idée: le rat est quand même très identifié à ses dents –et à ce qu'il mange.

Comme l'atteste, entre autres, la fable de La Fontaine «Le chat et un vieux rat», le langage courant confond depuis toujours le rat et la souris. Ce petit animal de la famille des muridés, qui bénéficie d'une année rien qu'à lui dans la symbolique chinoise, est curieusement présent dans une foule d'expressions et de proverbes.

Certaines rares locutions sont affectueuses ou positives: si «mon petit rat» ne se dit plus tellement pour montrer son affection, un petit rat de l'Opéra désigne une jeune danseuse, un rat de bibliothèque un intello toujours le nez dans les bouquins. Et un rat de cave, qui au départ définissait le percepteur chargé de contrôler les boissons, en est venu à désigner les danseurs des caves de Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre (à ne pas confondre avec le rat-de-cave, une bougie mince et longue, enroulée sur elle-même, qui servait à éclairer les sous-sols).

Péjoratif

En revanche, les expressions accablantes et injures de toutes sortes prolifèrent, certaines avec une imagination qui laisse parfois pantois: s'ennuyer comme un rat mort, être fait comme un rat (sous-entendu, coincé dans une ratière), être rat (pour radin; je cherche encore la caractéristique du rat qui justifierait qu'on le taxe d'avarice).

Dans l'expression «les rats quittent le navire», il est entendu que ce dernier va couler et que ceux qui s'en vont n'ont pas le courage de rester pour affronter l'épreuve. Citons évidemment la face de rat, qui parle d'elle-même, la queue de rat, qui désigne une queue de cheval trop peu fournie, et l'expression «avoir un rat dans la contrebasse» qui rivalise agréablement avec celle qui consiste à avoir une araignée au plafond.

L'animal n'a vraiment pas bonne presse chez les humains, ce qui explique qu'il soit tant décrié dans le lexique. La première édition du Dictionnaire de l'Académie française (1751), après une brève description, ne mâche pas ses mots: «Il seroit inutile de faire une plus ample description du rat, il est assez connu par l'incommodité qu'il nous cause; il mange de tout; il semble seulement chercher, par préférence, les choses les plus dures, & il les lime avec deux longues dents qu'il a au-devant de chaque machoire; il ronge la laine, les étoffes, les meubles, perce le bois, fait des trous dans l'épaisseur des murs [...]. Ces animaux pullulent beaucoup, mais lorsque la faim les presse, ils se détruisent d'eux-mêmes; ils se mangent les uns les autres.»

Côté superstition, c'est franchement la cata pour les rats, assez généralement considérés comme un symbole de mort.

Plus près de nous, un roman bien connu a contribué à populariser l'idée que le rat était synonyme de danger. Quiconque a lu La Peste d'Albert Camus ne peut voir un de ces rongeurs passer sans frémir, car c'est une chose de savoir grâce aux manuels d'histoire que les puces que portent les rats sont responsables d'une des épidémies les plus fatales qui aient frappé l'Occident, mais c'en est une autre de le vivre par le biais de la voix intérieure d'un narrateur si proche de nous:

«Le nombre des rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le quatrième jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupes. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts, ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie.»

Eau bénite et détritus

Côté superstition, c'est franchement la cata pour les rats, assez généralement considérés comme un symbole de mort. Au Moyen Âge, apercevoir un rat était un funeste présage (notez que si vous en voyiez un peu trop souvent, vous étiez probablement au cachot, ce qui n'augurait en effet pas grand-chose de bon).

Si l'un d'entre eux rongeait les meubles d'une maison, un de ses habitants ou un membre de la famille allait bientôt mourir. Heureusement, il existait des solutions extrêmement efficaces, comme asperger trois coins du grenier d'eau bénite le premier dimanche du Carême (les rats s'enfuyaient alors par le quatrième).

Qui n'a pas déjà croisé un rat tendrement perché sur une épaule de punk?

Le rat a pourtant une utilité en ville: celle de contribuer à faire disparaître une partie de nos volumineux détritus. À Paris, la population de rats fait disparaître 800 tonnes d'ordures par jour, et pendant le premier confinement, privés des déchets des restaurants fermés pour cause d'épidémie, les rats se sont aventurés de plus en plus loin dans les espaces publics.

Ils ont donc leur utilité –mais en contrepartie, ils laissent derrière eux excréments et urine, vecteurs de leptospirose, une maladie particulièrement dangereuse si elle n'est pas traitée précocement. En outre, ils fragilisent les sols et ont une fâcheuse tendance à grignoter les câbles électriques. On peut résumer l'hostilité que ces bestioles inspirent par l'expression anglaise «I smell a rat», littéralement, «je sens qu'il y a un rat quelque part», et qui signifie qu'il se passe quelque chose de louche.

Tendres exceptions

Certains bénéficient tout de même d'un capital de sympathie non négligeable, en tout premier lieu Rémy, rat-cuistot parisien, héros du film Ratatouille. Ceux de La Fontaine, dans la célèbre fable où un rat citadin invite un pote rural à faire un gueuleton, interrompu par des humains, et où en conclusion, le rat des champs explique qu'il préfère manger chez lui, plus simplement certes mais sans avoir à chaque instant la trouille au ventre («Adieu donc, fi du plaisir que la crainte peut corrompre»). Et qui n'a pas déjà croisé un rat tendrement perché sur une épaule de punk?

La palme de la tendresse revient toutefois à une conseillère de Paris du XVIIIe arrondissement, dont on a pu découvrir les penchants le 7 juillet dernier, lors d'un vœu relatif à la prolifération de rats au sein du patrimoine des bailleurs sociaux présenté par Paul Hatte au nom de Geoffroy Boulard, maire du XVIIe arrondissement, demandant une évaluation des dispositifs mis en place afin de trouver des solutions à la prolifération des rats dans les parties communes d'immeubles sociaux.

Le surmulot cher à son cœur est donc un animal nuisible pour l'humain, au même titre que la tique porteuse de la maladie de Lyme ou le frelon asiatique.

Douchka Markovic, conseillère du XVIIIe arrondissement et élue écologiste chargée de la condition animale, s'est opposée à ce vœu, précisant dès le début de son intervention: «Je préfère [les] nommer surmulots, moins connoté négativement.»

La solution proposée par Douchka Markovic (boucher les trous par lesquels sortent les rats ou placer des grilles, et nettoyer le soir) vise à protéger au maximum ces bestioles à fourrure qu'elle qualifie également d'«auxiliaires de la maîtrise des déchets». On peut douter de l'efficacité de la mesure (et pour avoir vécu moi-même avec des enfants en bas âge dans un logement social en cohabitation forcée avec des surmulots, je peux témoigner qu'on ne s'y attache pas). Au-delà des délires animalistes d'une élue hors sol, on a assisté ici, une nouvelle fois, à une dérive langagière que ne renierait pas l'auteur de 1984.

Le mot «surmulot» est scientifiquement exact et Douchka Markovic ne l'a pas inventé. Il apparaît pour la première fois à l'écrit en 1758, et désigne le rat commun, ou rat d'égout, ou rat gris, ou rat de Norvège, ou rat brun, ou rat surmulot (oui, c'est toujours le même, c'est le rat des villes, donc), qui selon Larousse «a remplacé le rat noir d'Europe occidentale, dangereux par sa morsure, et qui peut transmettre diverses maladies». Le surmulot cher à son cœur est donc un animal nuisible pour l'humain, au même titre que la tique porteuse de la maladie de Lyme, le moustique-tigre ou le frelon asiatique.

Euphémisme animalier

Cette intervention mérite qu'on se pose la question: est-il possible de donner une connotation négative au nom d'un animal? Probablement, si l'on use délibérément d'un mot injurieux pour le désigner. On peine à trouver des exemples (j'en suis à zéro, merci de les communiquer à la rédaction qui transmettra). Les mots d'argot parfois utilisés pour désigner des animaux (comme clébard ou piaf) témoignent d'un parler populaire, mais pas d'une volonté de dénigrer l'animal. En revanche, dans l'autre sens, il est possible de rabaisser les humains avec des noms d'animaux: rat crevé, sale chienne, espèce de fouine... et c'est une autre histoire.

Finalement, vous serez bouffé quand même.

Ce qui est en jeu ici, ce n'est donc pas le mot «rat», qui se contente de désigner une réalité (j'en profite pour vous signaler l'existence du rat-trompette), mais l'idée que cette réalité doit être modifiée dans l'esprit des auditeurs par le biais du langage. Parce que Douchka Markovic veut que ses interlocuteurs considèrent que les rats sont de gentilles créatures bénéfiques, qui ne méritent pas d'être éliminées quelles que soient les nuisances qu'elles engendrent, elle décide de changer leur nom et d'utiliser un mot qui lui semble, à elle, plus affectueux. Et en effet, le surmulot renvoie l'image d'un rongeur plus petit et plus sympathique qu'un gros rat plein de puces fouillant les poubelles avec ses congénères.